Ecouter l’épisode

Les Yamnayas, si vous avez suivi La Dent Bleue jusqu’ici, vous connaissez. Dans notre narration, nous sommes rendus à leur départ des steppes. Eh bien, voici ce que l’on raconte sur eux. Partis des steppes, ce peuple d’éleveurs va envahir l’Europe et une partie de l’Asie. Plus grands que leurs voisins fermiers, plus violents et en plus montés à cheval, les hommes Yamnayas vont attaquer l’Europe néolithique, tuer les hommes et se marier aux femmes, créant ainsi un nouveau grand remplacement génétique. Ils vont instaurer un ordre nouveau et amener leur langue indo-européenne, leurs rites, leurs dieux et leurs mythes. En résumé, voici la réputation qui a été collée aux Yamnayas. Mais alors Jamy, est-ce que ça s’est vraiment passé comme ça ? On va voir ça ensemble, allez chauffe Marcel ! [Générique de « C’est pas sorcier » qui enchaîne sur le générique de La Dent Bleue]

Bonjour. C’est Maxime Courtoison. Bienvenue sur le podcast “La Dent Bleue, l’histoire des vikings”. Épisode 14 : “ Les fils de la steppe et les filles des champs”. Ce podcast est un voyage dans le temps pour explorer l’histoire des vikings. Cette émission est chronologique et vous la comprendrez mieux en écoutant les épisodes dans l’ordre, à partir du premier. Nous commençons notre histoire bien avant la période viking, afin de comprendre les mécanismes et événements qui ont fait prendre la mer à des milliers de Scandinaves en soif de richesses et de prestige.

Les migrations indo-européennes

On a déjà répondu à certaines des questions dans les épisodes précédents, donc je n’y reviendrai pas en détail. Les Yamnayas étaient plus grands que leurs voisins fermiers européens : oui. Ils étaient montés à cheval : très très probablement, non. Ils ont amené leur langue, leurs rites, leurs dieux et leurs mythes, oui. Dans cet épisode et celui qui le suivra, découvrons les migrations indo-européennes et regardons si c’est vrai ou si c’est du fake news ces histoires de migration masculine, de remplacement complet et de violence.

L’histoire des Indo-Européens est une histoire de séparation. Faisons la chronologie de ces multiples séparations en synthétisant les cultures archéologiques et les langues. Grâce au travail des archéologues, des paléogénéticiens et des linguistes, on peut maintenant avoir une bonne estimation de cette chronologie. Mais d’abord, quelques avertissements avant de commencer.

Lorsque je parle de langue, c’est une simplification car il n’y avait pas une unité linguistique parfaite dans toute une zone géographique pendant plusieurs siècles. Tout comme pour les cultures matérielles définies par les archéologues, il n’y a pas une parfaite unité. Mais ici, ce sont des simplifications qui me semblent nécessaires à la vulgarisation.

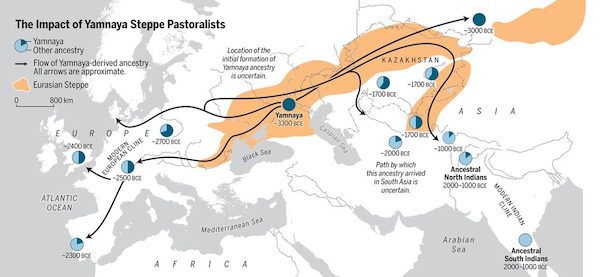

Deuxième avertissement, on va aller assez vite dans cette chronologie, car il y aura à la fois des événements déjà expliqués dans des épisodes précédents et des événements sur lesquels on ne peut pas s’attarder sans faire un hors-sujet complet. Il va y avoir beaucoup de dates, de noms de culture et de noms de langues. Mais rassurez-vous, il n’est absolument pas nécessaire de tout retenir pour pouvoir suivre la suite. Pour que vous y voyiez un peu plus clair, j’ai mis une carte sur ladentbleue.fr, sur l’article de l’épisode. Vous pouvez également la voir en description de l’épisode, je vous conseille d’y jeter un œil. Allez accrochez-vous, c’est parti !

Revenons un peu en arrière, vers -4 000 environ, soit 700 ans avant que les Yamnayas ne rentrent en scène. À cette époque, on parle dans la steppe pontique ce que les linguistes appellent le proto-indo-anatolien. Une première séparation a lieu alors que des groupes franchissent le Caucase pour migrer vers le Sud, puis vers l’Ouest et l’Anatolie. En s’isolant du reste des locuteurs du proto-indo-anatolien, le langage de cette population va se différencier pour devenir le proto-anatolien, qui donnera ensuite les langues anatoliennes comme le hittite. Les spécialistes rencontrent des difficultés à dater précisément cette première diffusion hors des steppes, cela s’est passé entre -4 400 et -3 900. Mais il n’y a plus de doute sur le fait qu’il s’agisse de la première migration. (Anthony, 2007, p. 304‑306; Lazaridis et al., 2025)

À la même période, des groupes du centre de la steppe pontique migrent vers l’ouest de cette même steppe, dans le sud de l’actuelle Ukraine. Ils se mélangent avec la culture Dniepr-Donets pour donner la culture Sredni Stog. Dans la steppe pontique, les langues évoluent et on y parle désormais le pré-proto-indo-européen, en particulier chez les Sredni Stog.

Entre -3 700 et -3 500, des groupes situés à l’est de la steppe pontique migrent vers l’Est, dans les steppes kazakhes, puis encore plus à l’Est jusqu’à se rapprocher de l’Altaï. Ces groupes, installés alors dans le sud de la Sibérie et l’ouest de l’actuelle Mongolie créent la culture Afanasievo et les langues tokhariennes, aujourd’hui disparues. (Anthony, 2007, p. 304‑306)

Autour de -3 300, des groupes de la culture Sredni Stog, située autour du Dniepr, vont migrer vers l’Ouest dans la région de l’actuelle ville ukrainienne d’Odessa, à l’embouchure du Dniestr. Oui, pas simple de différencier les noms de fleuves par là-bas. Ils vont donc du Dniepr ou Dniestr. Cette région fait partie de la zone géographique de la culture néolithique Cucuteni-Trypillia. L’arrivée de population des steppes coïncide avec le déclin de cette ancienne culture fermière. Dans la région, les migrants des steppes s’imposent alors comme chefs locaux et créent la culture mixte Usatovo. (Anthony, 2007, p. 349) À cette époque, des centaines de villes de la culture Cucuteni-Trypillia sont abandonnées. Cette culture ancienne, présente auparavant sur une large zone géographique, ne subsiste alors plus qu’autour du fleuve Boug, dans l’est de l’actuelle Pologne. (Anthony, 2007, p. 264, 346‑348)

À partir de -3 300, c’est également l’essor de la culture Yamnaya, issue de la culture Sredni Stog qui l’a précédée. Cette culture parlant le proto-indo-européen, le fameux, et apparue autour du Dniepr, se diffuse dans toute la steppe pontique et remplace les cultures steppiques voisines qui parlaient des langues cousines.

Puis, entre -3 100 et -3 000, des groupes de Yamnayas migrent vers le Sud-Ouest. Ils s’installent d’abord dans la vallée du Danube, puis passent au sud des Carpates dans les plaines de l’actuelle Hongrie et enfin arrivent dans les Balkans. Cette population créera le groupe des langues italo-celtiques, qui évoluera plus tard en différentes langues comme le latin ou les langues celtes. (Anthony, 2007, p. 361‑363)

Entre -2 800 et -2 600, des groupes sortent de la steppe pontique pour migrer vers le Nord-Ouest. Ils passent au nord des Carpates pour s’installer autour de l’actuelle frontière entre la Pologne et l’Ukraine, provoquant la chute définitive des derniers restes de la culture Cucuteni-Trypillia. (Anthony, 2007, p. 346‑348) Ces groupes y créeront la culture de la céramique cordée et il semble que leurs langues se sépareront ensuite en proto-balte, proto-slave et… proto-germanique. (Anthony, 2007, p. 304‑306) Et là, vous avez dû comprendre que ce seront eux maintenant, les protagonistes de notre histoire. Mais terminons notre chronologie de la diffusion indo-européenne.

Vers -2 500, la culture Yamnaya restée dans la steppe pontique s’est séparée en différentes cultures filles. À l’Ouest, dans la région du Don, on retrouve la culture des catacombes et à l’Est, dans la région de la Volga, la culture Poltavka. (Anthony, 2007, p. 304‑306)

Enfin, entre -2 200 et -2 000, la culture Poltavka, que l’on peut considérer comme une culture Yamnaya tardive, migre vers l’Est dans le sud de l’Oural pour créer la culture Sintashta, peut-être les premiers cavaliers de l’Histoire. Cette population parle le proto-indo-iranien et migrera plus tard dans plusieurs directions, vers les actuels Iran et Inde notamment, pour y engendrer de nombreuses langues comme le perse, le sanskrit et l’hindi. (Anthony, 2007, p. 304‑306)

Source : Harvard Magazine

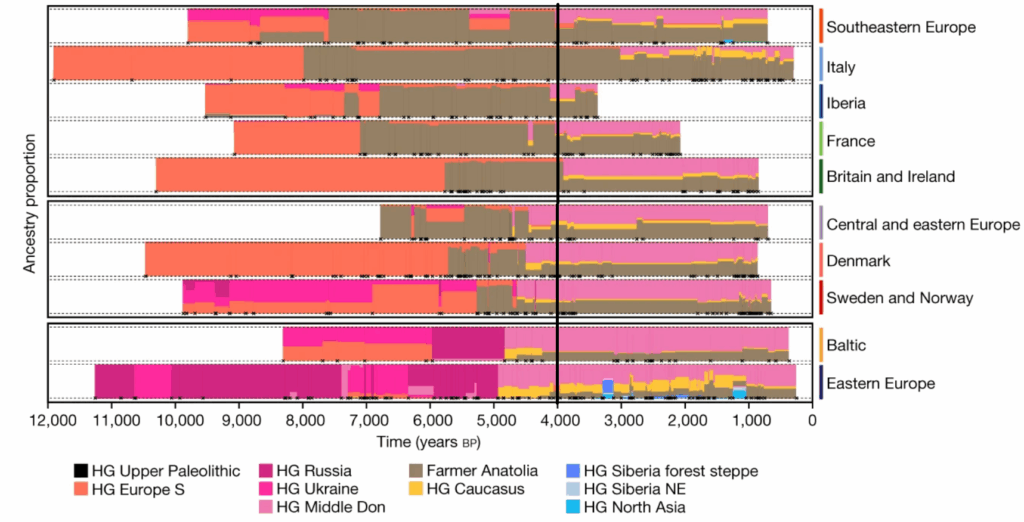

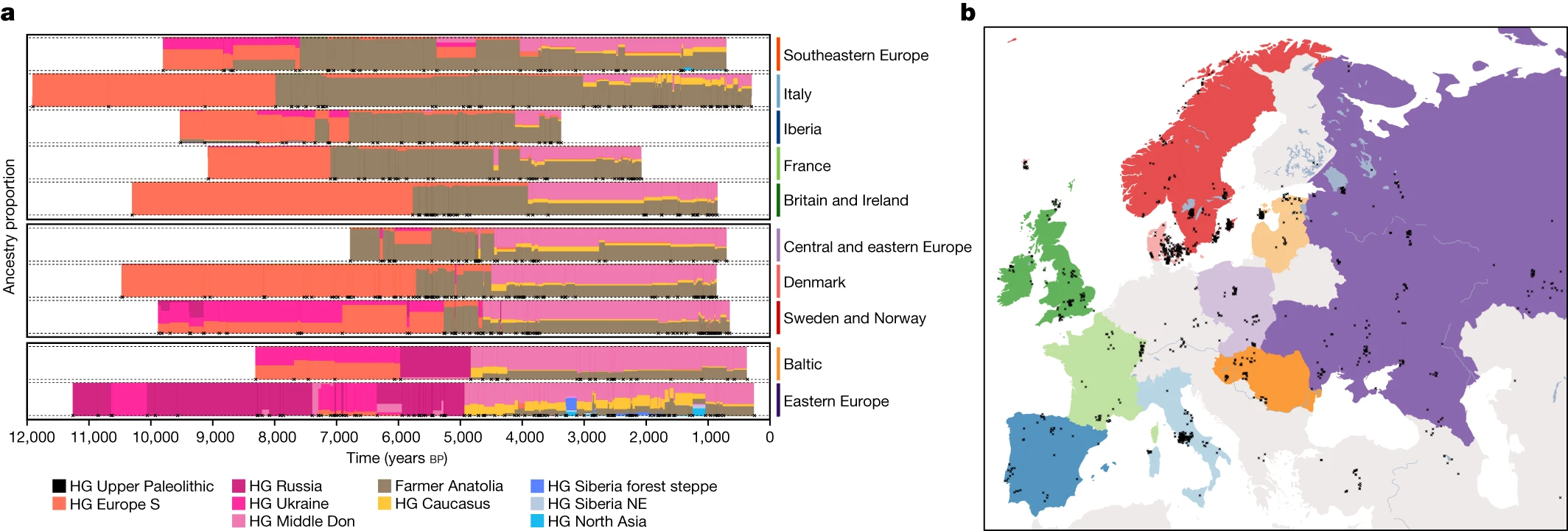

Dans cette frise chronologique, on voit la part des origines anciennes des populations, d’après les différents individus qui ont été retrouvés.

En abscisse : le temps avant le présent.

En ordonnée : la part des différentes origines.

HG = Hunter-Gatherers = chasseurs-cueilleurs

L’arrivée des agriculteurs d’Anatolie y apparaît en marron, cela commence il y a environ 8500 ans en Europe du Sud-Est jusqu’à environ 6000 ans en Scandianvie.

L’arrivée des Indo-Européens apparaît en rose clair (leurs ancêtres sont principalement des chasseurs-cueilleurs du Don moyen), beaucoup plus rapide il y a 5000 à 4000 ans (là où j’ai mis le trait noir).

Source : Allentoft, M. E. et al. (2024). Population genomics of post-glacial western Eurasia. Nature, 625(7994), 301‑311

Ça y est, nous avons enfin quitté les steppes, après cinq épisodes passés dans ce décor épique. Personnellement, ça m’a rendu un peu triste cette séparation abrupte des Proto-Indo-Européens, j’ai eu l’impression de revivre la séparation des Beatles. Bon OK, je n’étais pas né… mais quand même.

Mais haut les cœurs ! Nos aventures indo-européennes sont loin d’être terminées ! Nous allons laisser de côté les steppes ainsi que tous les groupes partis vivre leur vie des Balkans à l’Oural en passant par l’Anatolie. Et nous allons nous concentrer sur les groupes qui ont migré vers le Nord-Ouest.

La création de la culture de la céramique cordée

Cette migration a permis la création d’une culture hybride, la culture de la céramique cordée. Eh oui, encore un nom de poterie. Une culture hybride car elle regroupe des traits de caractères des fermiers néolithique et des pasteurs des steppes. Les individus de la culture de la céramique cordée ont une base sédentaire, avec des habitations fixes et des champs cultivés à la mode néolithique (Peška et al., 2021, p. 195), mais ils se déplacent régulièrement avec leurs troupeaux et leurs wagons à la mode éleveur des steppes. On peut parler d’une économie semi-nomade ou encore d’une économie transhumante. (Allentoft et al., 2024; Kristiansen et al., 2017; Olander, 2019, p. 25) Ce qui ne va pas être simple pour la narration, car vous avez l’habitude que je parle des fermiers, des éleveurs ou des chasseurs-cueilleurs pour nommer les différents groupes plutôt que de citer à chaque fois leur poterie préférée. Mais là, si on parle de fermiers éleveurs, sédentaires mais quand même un peu nomade, on va se perdre. Et comme culture de la céramique cordée, c’est long et qu’on risque de confondre avec la culture de la céramique perforée que l’on retrouvera en Scandinavie… à partir de la fin de cet épisode, ces individus de la culture de la céramique cordée seront parfois appelés tout simplement les Indo-Européens. Même si les Indo-Européens se retrouvent dans de nombreuses régions d’Eurasie, dans la région et la période qui nous intéresse, les seuls Indo-Européens sont les porteurs de la culture de la céramique cordée. Nous décrirons plus en détail cette culture dans le prochain épisode.

Le berceau de la culture de la céramique cordée

Car il y a d’abord plusieurs éléments à éclaircir. Comment apparaît-elle cette culture de la céramique cordée ? Et s’il y a eu hybridation entre une culture des steppes et une culture fermière locale… lesquelles ?

Comme souvent sur la question indo-européenne, il y a eu de nombreux débats sur l’origine de cette culture. Les historiens se sont demandé si la culture de la céramique cordée était autochtone en Europe. C’est-à-dire issue d’un changement culturel et économique des populations néolithiques présentes, qui se seraient tournées un peu plus vers l’élevage et la transhumance. Ou alors si elle était apparue après une migration de la steppe pontique. Aujourd’hui, grâce à la paléogénétique notamment, nous avons une réponse assez claire, que j’ai présentée en relatant les diffusions successives des populations indo-européennes. La culture de la céramique cordée est bien issue d’une migration des steppes et elle a bien été un vecteur des langues indo-européennes vers l’Europe centrale et l’Europe du Nord. Ces débats ont occupé les experts pendant de nombreuses années et sont dans la continuité de ceux entre les archéologues et les linguistes sur les hypothèses steppiques et anatoliennes de l’origine des Indo-Européens.

Aujourd’hui, le débat est clos, on a prouvé les origines génétiques steppiques des individus de la culture de la céramique cordée. (Haak et al., 2023) Dans l’étude génétique majeure publiée dans Nature en 2015 et menée par Wolfgang Haak, on découvre que les individus de la culture de la céramique cordée qui ont été étudiés en Allemagne tirent 75 % de leur patrimoine génétique des Yamnayas des steppes. (Haak et al., 2015) Quant aux 25% restant, il semble qu’ils viennent d’une culture néolithique dont on n’a pas encore parlé jusqu’à présent, la culture des amphores globulaires. Cette culture d’Europe centrale est apparue à peu près en même temps que les Yamnayas. Dans la quête des origines indo-européennes de la culture de la céramique cordée, la culture des amphores globulaires a été dans le passé une candidate souvent citée. Il y a en effet des similitudes stylistiques entre les deux styles de poteries et cela collerait plutôt bien d’un point de vue chronologique et géographique. Mais les études récentes montrent que la signature génétique des individus de la culture des amphores globulaires n’a pas d’ascendance steppique et qu’elle est au contraire très proche des autres fermiers européens comme ceux de la culture plus ancienne des vases à entonnoir dont on a parlé dans les épisodes 5 et 6. (Mathieson et al., 2018; Tassi et al., 2017) La culture des amphores globulaires est donc une pure culture du néolithique européen.

Les fermiers amphore globulaire et les éleveurs Yamnayas se mélangent dans la steppe boisée du nord de la mer Noire, puis cette population hybride migre vers le Nord-Ouest jusqu’à la frontière Pologne-Ukraine en suivant les réseaux culturels pré-existant de la culture des amphores globulaires. Et tout cela se passe dans les années -2 800 à -2 600.

Clair, net et précis. D’après cette étude, la culture de la céramique cordée, c’est donc 75 % éleveurs Yamnayas des steppes et 25 % fermiers d’Europe de l’Est de la culture des amphores globulaires. Mais si le gros de l’histoire est plus clair, il y a encore quelques zones de flou à éclaircir sur la façon dont s’est déroulée cette migration ou même en fait sur la culture steppique à l’origine de celle-ci. Déroulons un peu la pelote.

Dans leur étude de 2015, Wolfgang Haak et son équipe sont très clairs sur l’origine Yamnaya des individus de la culture de la céramique cordée. (Haak et al., 2015) C’est ce que l’on retrouve depuis dans quasiment toutes les publications sur le sujet. (Allentoft et al., 2024; Kristiansen et al., 2017) Et c’est pour cela que comprendre la culture Yamnaya était si important pour la suite de notre histoire. Mais, il y a un mais. Un détail qui pourrait tout remettre en question.

Pour comprendre, il va falloir rentrer comme jamais dans le détail de la génétique. J’espère ne pas vous rappeler trop de mauvais souvenirs de vos cours de biologie, accrochez-vous bien ! Promis, après cet épisode, on va un peu se calmer sur la génétique.

L’ADN d’un enfant est un mélange de celui de ses deux parents. Et un mélange de celui de ces quatre grands-parents. Et ainsi de suite. De génération en génération, l’ADN des ancêtres se dilue. Comparé à une large base de données, l’ADN d’un individu va permettre d’identifier le mélange de population duquel il est issu. On peut en déduire la proportion d’ancêtres venant de telle ou telle population. Mais cela ne permet pas de suivre précisément une lignée dans le temps pour redessiner son arbre généalogique à partir de son ADN. Tout du moins ça, c’est ce qui intervient sur l’ADN autosomique, c’est-à-dire sur les chromosomes autres que les chromosomes sexuels.

Sur les chromosomes sexuels, l’histoire est différente. Pour les garçons, le chromosome Y est transmis inchangé de père en fils, sauf mutation. Ce qui permet d’identifier très clairement une lignée masculine en analysant la transmission de tel ou tel groupe de mutations. On en vient alors à la notion d’haplogroupe. Un haplogroupe du chromosome Y est un ensemble de lignées génétiques définies par des mutations spécifiques sur le chromosome Y. Pour simplifier, c’est une grande “famille génétique” définie par des mutations transmises de père en fils. Les haplogroupes du chromosome Y sont désignés par des lettres : A étant le plus ancien connu pour les homos sapiens, puis B, C, etc… Des mutations spécifiques apparaissent ensuite au sein de ces populations, ce qui donne des sous-groupes appelés sous-clade comme R1, R1a, R1b, etc.

Cela permet de tracer des migrations humaines. Par exemple, si un haplogroupe typique des populations de la steppe pontique apparaît tout d’un coup, en masse, chez des individus d’Europe centrale, cela indique une migration des steppes vers l’Europe centrale. Tout du moins, une migration d’hommes car avec le chromosome Y, on ne peut retracer que les migrations masculines.

Mais dis donc, déjà que chez les Indo-Européens, c’était patriarcat en veux-tu en voilà, tu ne serais pas en train de nous dire que les généticiens ne s’intéressent qu’à la lignée paternelle ? [Où sont les femmes ? de Patrick Juvet] Eh bien merci pour cette remarque, auditeur fictif ! Et merci également à Patrick Juvet pour son intervention pertinente. Chers auditeurs, rassurez-vous, l’étude des lignées féminines n’est pas oubliée par les généticiens.

Dans une cellule humaine, il y a deux sources d’ADN. L’ADN du noyau avec ses 46 chromosomes, dont on a parlé précédemment. Et également l’ADN des mitochondries, qui sont en quelque sorte les centrales énergétiques de la cellule. Lors de la fécondation, ces mitochondries sont transmises uniquement par l’ovule, donc par la mère. L’ADN mitochondrial des enfants, filles comme garçons, provient donc de la mère, qui l’a elle-même obtenu de sa mère, etc. On peut donc, de façon symétrique à l’ADN du chromosome Y, retracer les lignées maternelles et donc les migrations des femmes grâce aux haplogroupes de l’ADN mitochondrial.

Mais l’étude des haplogroupes ne donne qu’une partie de l’histoire et une partie très simplifiée. Si on remonte 4 générations, le chromosome Y d’un individu ne représente qu’un seul de ses 16 ancêtres. Même chose pour l’ADN mitochondrial. Cela communique des informations sur le père du père du père du père et sur la mère de la mère de la mère de la mère. Deux arrière-arrière-grands-parents sur seize, c’est très loin de raconter toute l’histoire génétique d’un individu. On trouve parfois des théories échafaudées uniquement sur la base des haplogroupes du chromosome Y. C’est pratique car cela raconte une histoire simple et linéaire… mais c’est une histoire très partielle et forcément à prendre avec des pincettes. Dans le passé, les chercheurs ont pu insister sur ces haplogroupes. Mais depuis quelques années, bien que les haplogroupes fassent toujours partie de l’équation car ils fournissent des informations très intéressantes, c’est plutôt l’étude de l’ADN autosomique, donc des chromosomes non sexuels, qui est favorisée, avec des méthodes d’analyse plus poussées qui permettent tout de même de définir des groupes de population.

Maintenant, revenons-en à notre histoire. Bien que toutes les pistes sur l’origine steppique de la culture de la céramique cordée mènent aux Yamnayas, il y a un problème avec l’haplogroupe du chromosome Y. Jusqu’à il y a peu de temps, l’exclusivité des individus masculins étudiés de la culture de la céramique cordée portaient l’haplogroupe R1a, alors que les hommes Yamnayas possédaient eux l’haplogroupe R1b, très proche génétiquement… mais différent. D’après ces éléments, les ancêtres paternels de la culture de la céramique cordée ne pourraient pas appartenir à la culture Yamnaya, mais à une culture voisine que l’on pourrait qualifier comme cousine. (Haak et al., 2023) On peut alors légitimement se poser la question suivante : et si les ancêtres directs de la culture de la céramique cordée n’étaient pas les Yamnayas ?

Cela nous amène à une théorie de David Anthony proposant que l’origine des langues germaniques, slaves et baltes serait liée à la culture Usatovo. Une culture cousine de la culture Yamnaya apparue à l’ouest de la steppe pontique autour de -3 300, autour de l’actuelle Moldavie. Nous en avons parlé tout à l’heure brièvement lors de la chronologie des migrations indo-européennes. Comme la culture de la céramique cordée, la culture Usatovo est issue d’un mélange steppique et néolithique. En plus, elle est située plus à l’ouest que la culture Yamnaya, en plein dans une zone de transition entre la steppe pontique et l’Europe néolithique. C’est ce qui amène l’archéologue David Anthony à proposer cette culture comme candidate à l’origine des langues proto-germaniques. Il précise que ce n’est qu’une théorie car il n’y avait à l’époque pas assez de preuve.

Mais aujourd’hui, des preuves, notamment génétiques, il y en a plus. Malheureusement, pas tant que ça sur la culture Usatovo. Mais de plus en plus sur la culture de la céramique cordée. Au fur et à mesure que de nouveaux individus anciens sont étudiés, les bases de données s’agrandissent et l’histoire devient plus précise. Si dans certaines régions occupées par la culture de la céramique cordée, c’est l’haplogroupe R1a qui domine, on retrouve également l’haplogroupe R1b caractéristique des Yamnayas. (Haak et al., 2023)

Actuellement, le consensus pour la culture de la céramique cordée semble être une hybridation génétique et culturelle des cultures Yamnayas et amphore globulaire. Avec tout de même un apport trois fois plus important des gènes des éleveurs des steppes par rapport aux gènes des fermiers néolithiques. La théorie d’une origine Usatovo n’est actuellement pas la plus favorisée par les historiens. Donc, malgré cette question en suspens liée à l’haplogroupe du chromosome Y, la littérature scientifique pointe pour l’instant toujours vers la culture Yamnaya pour identifier culturellement les origines steppiques de la culture de la céramique cordée. (Allentoft et al., 2024)

Quoi qu’il en soit, si ce ne sont pas les Yamnayas qui sont à l’origine de la culture de la céramique cordée, cela serait une culture cousine très très proche génétiquement, culturellement et géographiquement. Cette hypothèse Usatovo ou autre, qui je le répète ne correspond pas au consensus actuel, n’invaliderait donc pas tous nos épisodes décrivant la culture Yamnaya comme fondatrice des cultures indo-européennes.

Mais alors pourquoi la génétique ne peut-elle pas permettre de conclusion définitive ? Eh bien, c’est parce que l’on manque encore de données génétiques. Pour avoir ces données, il faut retrouver et étudier des tombes d’individus de la bonne période et de la bonne zone géographique. Cette zone géographique, la zone de transition entre les steppes et la forêt européenne, là où se serait formé la culture de la céramique cordée avant sa migration vers le Nord-Ouest, se situe dans l’ouest de l’Ukraine et le sud-ouest de la Biélorussie. Même si c’est majoritairement en-dehors de la zone actuelle de conflit armée, la guerre entre la Russie et l’Ukraine complique la situation pour les archéologues. Cependant, le territoire d’origine des Yamnayas est lui en plein dans les zones de combat et il y a actuellement des pertes définitives pour l’archéologie de la région à cause de la guerre. C’est une partie de notre passé commun, de notre histoire, de notre mémoire collective qui est actuellement détruit ou pillé. (Cultural Heritage Continues to Suffer in Ukraine, Ministry of Culture Records Losses Caused by War, s. d.)

Une migration indo-européenne massive…

Yamnaya ou cousine très proche des Yamnayas, ce dont on est sûr, c’est que c’est une culture de la steppe pontique. Et ce dont on est également sûr, c’est que ces éleveurs des steppes ont eu un impact considérable sur le patrimoine génétique des Européens.

Comme nous l’avions vu dans l’épisode 5, le néolithique avait été le théâtre d’un remplacement génétique important et progressif dans tout l’ouest de l’Europe entre -6 700 et -3 900. Après cette néolithisation, la répartition de l’origine des Européens de l’ouest était de 90 % fermiers anatoliens et 10 % chasseurs-cueilleurs occidentaux. La Scandinavie avait une répartition un peu différente : 75 % fermiers anatoliens et 25 % chasseurs-cueilleurs scandinaves. (Allentoft et al., 2024) L’est de l’Europe était restée imperméable à la migration néolithique. On avait alors une vraie séparation entre une Europe de l’Ouest et du Nord fermière avec 75 à 90 % d’origines anatoliennes et une Europe de l’Est chasseurs-cueilleurs orientaux. Un vrai rideau de fer. [« La barre de faire, c’est ma machine préférée » de Jamel et Gad Elmaleh]

Puis viennent les éleveurs des steppes qui brisent ce rideau vers -3 000. Sur une période de 1000 ans, ils s’imposent dans le patrimoine génétique de toute l’Europe, mais dans des proportions distinctes selon les régions. Etudions région par région en utilisant l’étude publiée en 2024 et menée par Morten Allentoft, qui a eu la gentillesse de répondre à mes questions lorsque je lui ai écrit pour avoir quelques clés de compréhension. Cette étude ne comprend pas moins de 1600 individus anciens d’Eurasie, on est donc sur du très solide. De la proportion de gènes steppiques la plus faible à la plus importante, voici ce que ça donne environ vers -1 800, une fois que les migrations se sont à peu près stabilisées : péninsule ibérique 10% d’origines steppiques, Italie 20%, Balkans 30%, France 30%, Scandinavie 60%, Grande Bretagne et Irlande 65%, Europe centrale 70%, pays baltes 75%, Europe de l’Est : très varié selon les régions mais jusqu’à 80%. (Allentoft et al., 2024, Figure 2)

Les populations steppiques s’installent donc partout en Europe, brisant l’ancienne frontière Ouest-Est entre fermiers et chasseurs-cueilleurs. Mais il y a des variantes régionales très importantes. Elles ont généralement plus de succès au Nord qu’au Sud et sont logiquement plus présentes à l’Est qu’à l’Ouest.

Quand on regarde ces proportions, on constate qu’il ne s’agit pas du remplacement complet de population qui a parfois pu être présenté, c’est largement exagéré. On n’est pas à 100% d’origine steppique. En France par exemple, les autochtones représentent toujours 70% du patrimoine génétique des populations après cette migration. Pour comparer, en Europe de l’Ouest, ce remplacement génétique est bien moins important que celui qui a eu lieu 3000 ans plus tôt lors de la néolithisation de l’Europe où les fermiers représentaient 90% des origines des Européens du néolithique.

Mais malgré tout, ce remplacement est conséquent. Entre 10 et 30% d’origine steppique à l’Ouest et au Sud, ce n’est pas rien. Mais que dire du Nord et de l’Est où la majorité des ancêtres viennent de la steppe pontique… et jusqu’à 80% dans certaines régions ! Pour avoir eu un tel impact dans le patrimoine génétique des populations européennes, la migration des steppes a dû être massive. (Steppe Migrant Thugs Pacified by Stone Age Farming Women, s. d.)

Indo-Européens : une migration masculine ?

Cette migration était massive. Et en ce qui concerne la culture qui nous intéresse, cette nouvelle culture hybride de la céramique cordée qui a été créée en Europe centrale, on constate 75% d’origine steppique et 25% d’origine locale. Mais rappelons-nous maintenant le narratif sur la migration indo-européenne : des hommes des steppes qui débarquent et fondent des familles avec des femmes locales. Ce scénario est-il valide ?

Pour cela, nous allons faire intervenir tous les différents types d’ADN, maintenant que vous savez tout à leur sujet.

Les haplogroupes typiques des fermiers d’Europe centrale disparaissent quasiment après la transition vers la culture de la céramique cordée. Aussi bien sur l’ADN mitochondrial que sur celui du chromosome Y. Cela suggère donc que la migration des steppes a été réalisée par des femmes et des hommes. (Haak et al., 2015)

Cependant, le remplacement sur l’ADN du chromosome Y est beaucoup plus marqué que celui sur l’ADN mitochondrial. On retrouve avec une plus grande fréquence les lignées néolithiques maternelles que paternelles. Cela suggèrerait donc que les hommes des steppes ont plus contribués à la génétique céramique cordée que les femmes des steppes.

Continuons notre enquête génétique. Sur l’ADN autosomal, celui des chromosomes non-sexuels, on a donc un héritage à 75% des steppes. Mais cette part steppique est cependant beaucoup moins importante sur le chromosome X. Or, le chromosome X est plus souvent transmis par les femmes que par les hommes et est donc plus représentatif des ancêtres féminins. Pour bien comprendre, imaginons un couple ayant deux enfants : un garçon et une fille, ce qui correspond au 50-50 statistique. Le garçon aura le X de sa mère et le Y de son père. La fille aura le X de sa mère et le X de son père. Sur trois chromosomes X transmis a la génération suivante, deux l’auront été par la mère et un seul par le père. Pour simplifier, le chromosome X correspond donc pour 2/3 à nos ancêtres féminins et pour 1/3 à nos ancêtres masculins.

Si autant d’hommes des steppes que de femmes des steppes avaient contribué génétiquement à la population céramique cordée, alors on retrouverait l’ADN steppique dans les mêmes proportions, 75%, sur l’ADN autosomal que sur l’ADN du chromosome X. Or, on en trouve 30% de moins sur l’ADN du chromosome X.

Alors… l’ADN du chromosome X est un peu particulier en termes de fiabilité, mais je vais vous épargner les détails. La conclusion des études sur le sujet c’est que d’après des calculs de probabilité, il y aurait eu environ 3 fois plus d’hommes steppiques que de femmes steppiques qui ont contribuées à la culture de la céramique cordée. (Goldberg et al., 2017; Mittnik et al., 2019)

Des hommes immigrés des steppes qui se marient aux femmes locales en Europe

En conclusion, d’après la génétique, la migration indo-européenne en Europe centrale semble avoir été mixte, rappelons-le, mais majoritairement masculine. Ce fait est d’ailleurs confirmé par l’archéologie car la grande majorité des tombes du début de la période céramique cordée sont des tombes masculines, ce qui se rééquilibre dans les siècles qui suivent. (Haak et al., 2023) Et si les hommes indo-européens ont plus contribué que leurs homologues féminins à l’ADN des populations ultérieures, c’est donc qu’ils ont fait des enfants avec les femmes des tribus fermières locales.

Les analyses isotopiques montrent d’ailleurs une forte pratique de l’exogamie dans la culture de la céramique cordée : environ un tiers des femmes étudiées avaient vécue une enfance dans un lieu différent de celui où elles ont terminé leur vie. Leur régime alimentaire avait également changé entre l’enfance et l’âge adulte. (Kristiansen et al., 2017)

Si vous avez écouté attentivement l’épisode 12 « Yamnayas : Macho Macho Man », le fait que, chez les céramiques cordées, les femmes viennent s’installer dans la famille de leur mari ne devrait pas vous étonner. Les Proto-Indo-Européens étaient connus pour leur pratique de l’exogamie et de la patrilocalité. Est-ce que ce sont les migrants des steppes qui ont instauré cette structure sociale ou existait-elle déjà chez les fermiers européens ?

Il y a des arguments pour les deux scénarios. Si la patrilocalité a été installé par les migrants steppiques, on peut imaginer que cela a été un grand bouleversement pour les sociétés potentiellement matriarcale de la Vieille Europe décrite par Marija Gimbutas. Les migrants des steppes auraient alors changé les règles du jeu. Au contraire, si comme d’autres études le suggèrent, la patrilocalité était déjà en place depuis la néolithisation de l’Europe, les migrants des steppes se sont alors intégrés dans un système que pratiquaient déjà les fermiers locaux. Dans ce cas, les migrants des steppes auraient joué avec les règles du jeu que tout le monde utilisait, mais avec plus de succès. (Haak et al., 2023)

Quoi qu’il en soit, génération après génération, ces mariages entre hommes des steppes et femmes locales ont donné naissance à une culture hybride. Les archéologues imaginent que ces femmes ont progressivement créé un nouveau style de poterie, la céramique cordée, puisant leur inspiration dans la culture des amphores globulaires de leur enfance. Un nouveau dialecte se crée, principalement issu de la culture steppique dominante mais empruntant également des termes du langage des populations néolithiques de la région. On peut raisonnablement imaginer que les femmes ont eu un rôle important à jouer dans l’introduction de mots néolithiques dans ce dialecte indo-européen car ce sont traditionnellement elles qui élèvent les jeunes enfants et leur transmettent leur langue maternelle. Cette langue évoluera et deviendra progressivement le proto-germanique. Parmi les nouveaux mots qui enrichiront cette langue, il y a notamment tout le lexique de la culture des céréales. Car l’hybridation culturelle de cette nouvelle population passe également par l’adoption du package agricole complet, probablement appris des populations néolithiques voisines ou par les femmes issues de familles fermières qui ont rejoint les familles d’éleveurs indo-européens. (Kristiansen et al., 2017; Olsen et al., 2019, p. 160)

Conclusion

Avant de terminer notre épisode, faisons un petit résumé.

À partir de -2 800, des éleveurs Yamnayas ou d’une population voisine partageant des caractéristiques ethniques, génétiques, linguistiques et culturelles très proches migrent vers le Nord-Ouest. Ils suivent alors un schéma de migration depuis les steppes commencé quelques siècles plus tôt dans d’autres directions, permettant la diffusion des langues indo-européennes.

Cette population d’éleveurs des steppes est composée d’hommes et de femmes, mais a priori, il y avait environ trois fois plus d’hommes que de femmes. Avant d’arriver en Europe centrale, on suppose qu’ils se mélangent avec des populations locales de fermiers de la culture des amphores globulaires avec un ratio 75% steppes, 25% fermiers. Puis, cette population migre vers l’Europe centrale, en suivant les réseaux préexistants de la culture des amphores globulaires. Naît alors la culture de la céramique cordée.

Maintenant, j’imagine qu’on se pose tous plus ou moins la même question. Comment ces migrants des steppes ont-ils pu à ce point dominer la population locale en Europe centrale ? Était-ce une invasion violente ? Y a-t-il d’autres explications possibles ? Nous en parlerons dans l’épisode 16 de La Dent Bleue, l’histoire des vikings ! Nous découvrirons également un peu plus les caractéristiques de cette culture de la céramique cordée, les néo-Yamnayas, qui deviendront les protagonistes de notre histoire.

Et pourquoi dans l’épisode 16 alors que celui-ci est le 14 ? Auditeur fictif, je vois que tu es toujours très attentif malgré tout ce blabla sur la génétique, bravo ! Eh bien, c’est parce que le prochain épisode, le 15, sera un épisode spécial ! Je reviens d’un séjour touristique dans une ville qui a été fondée par les vikings et je vous prépare un court épisode spécial pour revenir sur le passé scandinave de cette ville, redécouvert au fil des musées. Est-ce que vous avez une idée de quelle ville ça peut être ? J’attends vos suppositions dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux de La Dent Bleue !

En parlant de réseaux sociaux, dans les prochaines semaines, je vais publier quelques cartes et graphiques intéressants pour vous permettre de visualiser la migration indo-européenne dans le temps et dans l’espace. Vous pouvez d’ores et déjà les retrouver sur ladentbleue.fr. C’était Maxime Courtoison pour le podcast La Dent Bleue, l’histoire des vikings. Merci pour votre écoute et à bientôt !

Bibliographie complète

Sources principales

- Allentoft, M. E. et al. (2024). Population genomics of post-glacial western Eurasia. Nature, 625(7994), 301‑311.

- Anthony, D. W. (2007). The Horse, the wheel and language : How bronze-age riders from the eurasian steppes shaped the modern world. Princeton University Press.

- Haak, W. et al. (2023). The Corded Ware Complex in Europe in Light of Current Archaeogenetic and Environmental Evidence. In E. Willerslev, G. Kroonen, & K. Kristiansen (Éds.), The Indo-European Puzzle Revisited : Integrating Archaeology, Genetics, and Linguistics (p. 63‑80). Cambridge University Press.

- Haak, W. et al. (2015). Massive migration from the steppe was a source for Indo-European languages in Europe. Nature, 522(7555), 207‑211.

- Kristiansen, K. et al. (2017). Re-theorising mobility and the formation of culture and language among the Corded Ware Culture in Europe. Antiquity, 91(356), 334‑347.

Sources secondaires

- Cultural heritage continues to suffer in Ukraine, Ministry of Culture records losses caused by war. (s. d.). Ukrainska Pravda. Consulté 12 septembre 2025.

- Goldberg, A., Günther, T., Rosenberg, N. A., & Jakobsson, M. (2017). Ancient X chromosomes reveal contrasting sex bias in Neolithic and Bronze Age Eurasian migrations. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(10), 2657‑2662.

- Lazaridis, I. et al. (2025). The genetic origin of the Indo-Europeans. Nature, 1‑11.

- Mathieson, I. et al. (2018). The genomic history of southeastern Europe. Nature, 555(7695), 197‑203.

- Mittnik, A. et al. (2019). Kinship-based social inequality in Bronze Age Europe. Science, 366(6466), 731‑734.

- Olander, T. (2019). The Indo-European homeland : Introducing the problem. In B. A. Olsen, T. Olander, & K. Kristiansen, Tracing the Indo-Europeans : New evidence from archaeology and historical linguistics (p. 7‑34). Oxbow Books.

- Olsen, B. A., Olander, T., & Kristiansen, K. (2019). Tracing the Indo-Europeans : New evidence from archaeology and historical linguistics. Oxbow Books.

- Peška, J., Fojtík, P., & Daňhel, M. (2021). Settlements of Local Phase of Corded Ware culture in Moravia. Acta Archaeologica Carpathica, 2021(Vol LVI), 193‑220.

- Steppe migrant thugs pacified by Stone Age farming women. (s. d.). ScienceDaily. Consulté 6 octobre 2025.

- Tassi, F. et al (2017). Genome diversity in the Neolithic Globular Amphorae culture and the spread of Indo-European languages. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 284(1867), 20171540.

Crédits

- « Heavy Interlude » de Kevin MacLeod. Licence Creative Commons Attribution 4.0.

- Boogie Body – Rock the Factory + C’est pas sorcier

- Patrick Juvet, Où sont les femmes ? 1977

- La barre de faire, Le Jamel Show, Canal+

Laisser un commentaire