Crédit photo : hotpot.ai/art-generator & ladentbleue.fr

Ecouter l’épisode

Bonjour. C’est Maxime Courtoison. Bienvenue sur le podcast “La Dent Bleue, l’histoire des vikings”. Épisode 8 : Mots, mythes et migration : nos ancêtres les Indo-Européens. Ce podcast est un voyage dans le temps pour explorer l’histoire des vikings. Cette émission est chronologique et vous la comprendrez mieux en écoutant les épisodes dans l’ordre, à partir du premier. Nous commençons notre histoire bien avant la période viking, afin de comprendre les mécanismes et événements qui ont fait prendre la mer à des milliers de Scandinaves en soif de richesses et de prestige.

Introduction à la linguistique historique

En 1960, la réforme Berthoin entre en vigueur en France : la scolarité devient obligatoire jusqu’à 16 ans ainsi que l’apprentissage d’une langue vivante dès la classe de sixième. (Archives du Bureau des collèges du ministère de l’Éducation nationale (1922-2007), s. d.) Donc si vous avez moins de 75 ans, vous avez forcément, parfois tant bien que mal, appris un jour une langue étrangère. Probablement l’anglais, peut-être également l’allemand ou l’espagnol. Peut-être une autre.

Lorsque l’on apprend une langue, une des difficultés principales est d’apprendre tout un vocabulaire nouveau. Alors quand on trouve des mots qui ressemblent fortement à ceux de notre langue, on est contents, c’est quand même bien pratique. Et si vous étiez un peu curieux, vous vous êtes peut-être un jour demandé pourquoi il y avait parfois tant de similitudes et parfois tant de différences entre les langues. Prenons l’exemple de cinq langues européennes : le français, l’espagnol, l’anglais, l’allemand et le tchèque. Je vais citer une série de mots dans ces cinq langues, je répète l’ordre : français, espagnol, anglais, allemand et tchèque. Je précise quand même que je ne parle pas les deux dernière donc au niveau de l’accent, ça sera très aléatoire. C’est parti :

- Mère, Madre, Mother, Moeder, Matka ;

- Père, Padre, Father, Vader, Otec ;

- Frère, Hermano, Brother, broer, bratr ;

- Fils, Hijo, Son, Zoon, Syn.

Pour mère, c’est un sans-faute sur les similitudes, pour les autres, on remarque de claires correspondances et également de grosses différences. Remontons maintenant dans le temps et comparons le français et l’anglais avec trois langues mortes parlées à la période viking : le vieil anglais, le vieux norrois et le latin. L’ordre sera le suivant : français, latin, anglais, vieil anglais, vieux norrois.

- Mère, Mater, Mother, Modor, Moðir ;

- Père, Pater, Father, Fœder, Faðir ;

- Frère, Frater, Brother, Broðor, Broðir ;

- Fils, Filius, Son, Sunu, Sunr.

Pour mère, père et frère, la correspondance est incroyable. Et vous n’avez peut-être même pas vu la différence entre le vieil anglais – dont ma prononciation est certainement inexacte – et le vieux norrois. Ces langues sont très très proches et on aura l’occasion d’en reparler dans de futurs épisodes. Donc oui, le vocabulaire de ces langues est très proche. Mais encore plus impressionnant : les règles de grammaire et de conjugaison sont également très similaires entre toutes ces langues. (Mallory & Adams, 2006, p. 1-3)

Alors, comment expliquer ces similitudes dans les langues ? À une époque, certains théoriciens ont proposé que les mots étaient venus naturellement aux humains en observant la nature et que c’était pour ça qu’il y avait tant de similitudes. Mais ça ne tient pas la route quand on compare les langues précitées avec, par exemple, le finlandais, le chinois, le swahili ou l’arabe. Les similitudes de vocabulaire, de grammaire et de conjugaison évoquées précédemment n’existent pas entre ces langues. Le langage n’est donc pas apparu universellement dans la nature partout dans le monde. Une autre explication est celle de la diffusion horizontale du vocabulaire : on se transmets des mots entre voisins. Et quand un peuple exerce une grande influence culturelle, son vocabulaire va se transmettre : c’était le cas du latin à l’Antiquité, du français à la Renaissance ou de l’anglais à notre époque. Mais si ces explications peuvent expliquer l’emprunt de mots, il est quand même peu concevable qu’elles expliquent l’emprunt d’un système grammatical complet. (Mallory & Adams, 2006, p. 6)

On en vient donc à une autre hypothèse : celle d’un peuple ancêtre commun à tous les locuteurs de ces langues similaires. Un peuple qui aurait parlé une langue mère qu’ils auraient propagée en migrant. Puis la langue originelle aurait évolué dans chaque groupe, génération après génération jusqu’à obtenir des langues différentes de moins en moins inter-compréhensibles.

Mais alors quelle était cette langue originelle ? Au Moyen-Âge, la réponse à cette question était dans la Bible : la langue unique, c’était l’Hébreu, la langue d’Adam et Ève. Au chapitre 6 de la Genèse, l’unité de langage se termine quand les trois fils de Noé se séparent la tâche de repeupler la Terre après le Déluge. Sem va être l’ancêtre des sémites, Cham celui des hamites et enfin Japhet des Japhétites qui peupleront l’Europe. On a maintenant trois groupes de langues. Mais le grand schisme linguistique intervient au chapitre 11 de la Genèse quand Dieu sabote la construction de la Tour de Babel créant ainsi toute la diversité linguistique du monde. (Mallory & Adams, 2006, p. 4)

De la découverte du sanskrit au concept des langues indo-européennes

Vous vous doutez bien que la recherche a un peu progressé depuis l’écriture de la Genèse. Et notamment, une découverte cruciale a eu lieu au début du XVIème siècle, qui allait révolutionner l’étude comparative des langues. En 1544, des missionnaires jésuites travaillant en Inde découvrent le sanskrit et remarquent alors une étrange ressemblance avec le latin et le grec ancien. Mais ce ne sont que deux siècles plus tard, à la fin du XVIIIème siècle, que le sujet commence vraiment à faire le buzz. Le français Gaston Cœurdoux, puis l’anglais William Jones remarquent des similitudes à la fois dans le vocabulaire et la grammaire entre le sanskrit, le latin et le grec ancien. Reprenons notre liste de mots avec ces langues, dans l’ordre : français, latin, grec, sanskrit, anglais.

- Mère, mater, meter, matar, mother ;

- Père, pater, pater, pitar, father ;

- Frère, frater, phreter, bhratar, brother ;

- Fils, filius, huius, sunu, son.

Wow.

Et ce n’est pas tout, Jones suggère que malgré l’éloignement géographique de leurs locuteurs, le sanskrit, le grec ancien, le latin, le persan, le celte et les langues germaniques appartiennent tous à la même famille de langue. C’est le point de départ de deux nouvelles disciplines historiques qui vont intervenir dans La Dent Bleue : la première, c’est l’archéologie linguistique, qui va faire le lien entre la diffusion des langues et la diffusion des cultures et des peuples. Elle explique par exemple que le latin a infusé dans une grande partie de l’Europe du fait de l’expansion de l’empire romain. Ou encore que le vieux norrois et le vieil anglais sont si similaires car la Scandinavie et l’Angleterre ont été peuplés par des populations parlant une langue germanique.

La deuxième discipline qui va nous aider à comprendre ces similitudes est la linguistique historique. Cette discipline a plusieurs buts. L’un d’eux est de comprendre l’évolution des langues dans le temps. L’autre, mais qui va avec, est de reconstruire des protolangues. Une protolangue, c’est une langue dont on n’a aucune trace écrite mais que l’on peut reconstruire par comparaison entre les langues qui descendent de celle-ci. C’est le chaînon manquant, en quelque sorte. Les linguistes historiques comparent les langues et peuvent ainsi tracer un arbre des langues où chaque nœud marque une séparation entre familles de langues. Prenons un exemple simplifié pour que cela soit plus concret. Les langues romanes issues du latin se sont, à un moment, séparées en une partie orientale qui est devenue le proto-roumain puis le roumain et une langue romane italo-occidentale. La langue romane italo-occidentale s’est ensuite séparée entre le proto-italien et la langue romane occidentale. Cette dernière s’est ensuite séparée entre le gallo-romain et l’ibéro-romain. Le gallo-romain s’est ensuite séparé entre le français et l’occitan-romain qui allait plus tard se séparer en deux : l’occitan et le catalan. Quant à l’ibéro-romain, il allait se séparer en espagnol et en portugais. (Sergent, 1995) Vous savez maintenant pourquoi le catalan ressemble un peu plus au français qu’à l’espagnol : les deux langues sont restées ensemble plus longtemps, elles se sont séparées plus tardivement. Voilà, vous avez maintenant une vague idée des concepts qui sont étudiés quand on parle d’Histoire et de linguistique.

Entre le XVIIIème siècle et aujourd’hui, ces disciplines ont évolué et l’on a maintenant une idée bien précise de l’histoire des langues. Et on sait aujourd’hui que de l’Inde à l’Europe, la majorité des langues ont une origine commune. On les appelle donc les langues indo-européennes. Ce groupe comprend le grec, l’albanais, l’arménien, les langues romanes dont fait partie la nôtre, les langues celtes comme le gaélique et le breton, les langues germaniques comme les langues scandinaves ou l’allemand, les langues baltes que sont le letton et le lituanien, les langues slaves comme le polonais, le russe ou le serbe, les langues iraniennes comme le persan ou le kurde et les langues indo-aryennes comme l’hindi ou le bengali. D’autres langues indo-européennes ont aujourd’hui disparu : c’est le cas du phrygien, du thrace ou des langues anatoliennes comme le hittite. (Mallory & Adams, 2006, p. 34) Il est intéressant de noter qu’en Europe, des langues non indo-européennes sont parlées. Le basque par exemple, ou encore les langues finno-ougriennes qui sont notamment parlées en Finlande, dans le nord de la Scandinavie, en Estonie, en Carélie et… aussi bien plus loin comme dans le centre de la Russie et en Hongrie. Une longue histoire ça aussi, mais on en parlera dans de futurs épisodes.

Mythologie comparée indo-européenne

Dans un espace allant du Portugal au nord de l’Inde, de la Scandinavie à l’Iran, de l’Irlande à l’Arménie, on parle donc une langue qui a la même origine. Mais on n’est pas au bout de nos surprises : les mythologies ont également les mêmes origines. Ce sera le sujet d’un prochain épisode, mais je vais vous en donner un avant-goût. Première exemple : le voyage sans retour vers le monde des morts en traversant une rivière. Dans la mythologie grecque, les morts traversent le Styx, transportés par Charon. Dans la mythologie nordique, Hermod, un fils d’Odin, traverse une rivière pour arriver à Hel, le monde des morts. Dans les Veda, sorte d’ancien testament de l’hindouisme, on a des mentions de traversée de rivière pour atteindre le monde des morts. Deuxième exemple : la lutte d’un dieu ou héros contre un serpent-dragon. On retrouve de très nombreux exemples de ce thème dans les différentes mythologies indo-européennes. Dans la mythologie grecque, Hercule tue l’Hydre de Lerne, Zeus tue le Typhon à cent têtes et Apollon se charge du dragon Python. Dans la mythologie nordique, Thor tue le serpent Jörmugandr, Sigurðr tue le dragon-serpent Fáfnir et Beowulf affronte un dragon. Et on retrouve le même motif dans la mythologie perse, hittite, slave, arménienne. Ces coïncidences n’en sont pas et les chercheurs ont créé une nouvelle discipline, encore une, la mythologie comparée. Un domaine d’étude passionnant : personnellement je trouve ça incroyable de voir que les similitudes entre la mythologie grecque et romaine qui a bercé mon enfance et la mythologie nordique que j’ai étudiée ces dernières années ne sont pas liées au hasard et font partie d’un ensemble de mythologie bien plus vaste avec des origines communes. Il y aura bientôt un épisode dédié, j’espère que vous avez aussi hâte que moi ! Et donc la mythologie comparée, en s’appuyant sur la linguistique va apporter sa pierre à l’édifice pour comprendre les Indo-Européens.

Les études indo-européennes servent l’idéologie du 3ème Reich

Au XIXème siècle, les études indo-européennes n’étaient pas encore très mûres. Comme pour beauuuuucoup de sujets en Histoire, le XIXème siècle est à la fois le développement d’une méthode poussée dans la recherche historique et en même temps la source d’un nombre incalculable de conneries qui perdurent encore aujourd’hui. Et à cette époque, les études indo-européennes ont donné du grain à moudre aux futurs idéologues du 3ème Reich. Explications. La découverte du sanskrit a été un game changer dans les recherches indo-européennes et certains linguistes ont considérés que le sanskrit était la langue-mère de laquelle les autres ont découlées. Les locuteurs de cette langue s’appelaient les Aryens et donc pif paf c’était réglé, on appellera tous les locuteurs des langues indo-européennes… les Aryens. J’ai résumé en très bref et en caricaturant le niveau du XIXème siècle sur la méthode historique.

Au XXème siècle, certains vont plus loin : les Aryens étaient une « race » (entre guillemets) de type nordique et anglo-saxonne. Ok, là on est bien loin des Indiens mais bon. Ils l’appellent parfois la « race » indo-aryenne et décrètent que cette « race » est supérieure, tout en haut de la pyramide. Et viennent ensuite les idéologues du IIIème Reich qui vont associer les Aryens… à la « race » germanique ou encore nordique, soi-disant pure. Certains vont affirmer que les Aryens – donc les Indo-Européens à leur sens – avaient émergés en Scandinavie et qu’on les identifiait avec un type blond aux yeux bleus et à la tête allongée. Et bref, vous connaissez la suite.

Je n’avais pas très envie de parler de ce sujet sensible, mais malheureusement cela m’a paru indispensable tant il est attaché à l’histoire des études sur les Indo-Européens. C’est aussi une mise en garde pour nous tous : certains politiciens essaient parfois d’utiliser l’Histoire pour justifier leur crédo politique et bien souvent, ils la déforment. C’est en développant notre sens critique et notre éducation qu’on évite de tomber dans ces pièges. Avant de refermer cette parenthèse, j’ajouterais deux remarques. La première, c’est que le concept de race humaine est rejeté par le consensus scientifique. 99,9% de l’ADN est exactement identique entre deux êtres humains, ce qui est énorme en comparant aux autres mammifères. Et seuls 5% de ces 0,1% – ce qui fait donc 0,005 %, oui là on sent l’ancien prof de maths qui aime faire des calculs. Donc seuls 5 % de nos différences d’ADN entre humains sont dues à des différences entre populations. Nous sommes une espèce très homogène. On pourrait alors parler de la couleur de peau, mais génétiquement ça ne tient pas non plus, vous pouvez être génétiquement plus similaire à quelqu’un qui a des origines d’un autre continent et avec une autre couleur de peau. (Existe-t-il différentes races d’humains | MNHN, 2024) Et deuxième remarque, l’idée de la pureté de la race nordique se révèlera assez ironique quand on verra dans le prochain épisode les origines génétiques très variées des Scandinaves. Je referme cette parenthèse.

Zone et période d’origine : les steppes ou l’Anatolie ?

En étudiant les similitudes et différences entre les langues modernes et anciennes grâce aux traces d’écriture datant parfois de plusieurs millénaires, les linguistes remontent l’arbre des langues indo-européennes. Et en remontant, ils ont fini par reconstruire la langue originelle à toutes ces langues, la base de l’arbre. La langue initiale qui a ensuite dévié en toutes les autres langues indo-européennes. J’ai dit la reconstruire car on n’a pas de trace écrite de cette langue originelle qui était probablement uniquement orale. Cette langue, c’est le proto-indo-européen. Et si vous vous demandez à quoi ça peut bien ressembler, je vous fais écouter quelques secondes d’un dialogue reconstruit en proto-indo-européen. Si vous voulez écouter le dialogue en entier et sous-titré, je vous mets la source comme toujours sur ladentbleue.fr et je partagerai sur les réseaux sociaux. C’est parti ! [Traduction du dialogue en proto-indo-européen : « Attends, il y a un oiseau devant. Accroche ta flèche. » « Je ne le vois pas. » « Ici ! » « On tire tous les deux à trois. Un, deux… Trois ! » « Ha ! On l’a eu ! » « Pas mal, pas mal. »] Alors qu’en pensez-vous ? Peut-être avez-vous trouvé que cette langue était à la fois incompréhensible mais pas si différente d’autres que vous avez déjà entendues.

Il y a donc une langue originelle : le proto-indo-européen. Et s’il y a eu une langue… il y a forcément eu des locuteurs. Et donc… un peuple originel, les Proto-Indo-Européens qui seraient les ancêtres de tous les peuples parlant des langues indo-européennes. Voilà, c’est la théorie des linguistes. Et les mythologues en remettent une couche : les Proto-Indo-Européens avaient leur propre mythologie et ils l’ont emmenée avec eux dans leur migration à travers l’Eurasie.

Alors ces théories sont-elles vérifiées ? Un peu de suspense avant la réponse. D’abord, allons plus loin dans celles-ci. S’il y a eu un peuple originel, il y a donc eu un lieu d’origine. Quel est le berceau des peuples indo-européens ? Où vivaient ces fameux Proto-Indo-Européens ? Et en posant cette question, nous posons une question finalement bien plus profonde et personnelle : d’où viennent nos ancêtres ?

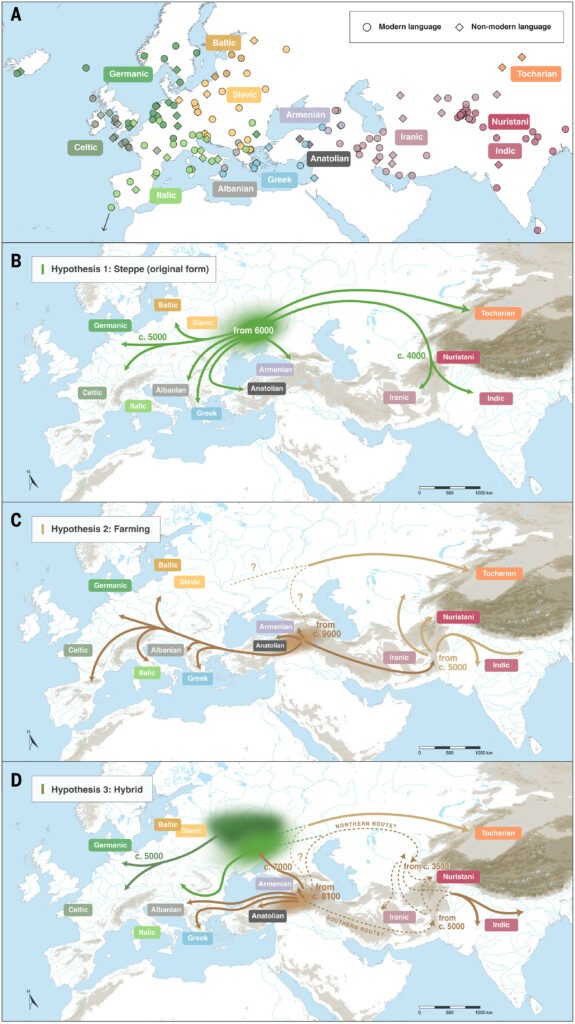

Il y a eu deux principales théories concurrentes pour l’origine des Indo-Européens. La première, c’est l’émergence des Proto-Indo-Européens en Anatolie, la partie ouest de la Turquie, avant leur diffusion en Eurasie vers -6 700. Ils auraient donc été les personnages de nos épisodes précédents, les premiers agriculteurs arrivés d’Anatolie en Europe en amenant la cultivation et l’élevage. (Heggarty et al., 2023; Olander, 2019, p. 12‑17) La deuxième théorie, c’est une origine et une diffusion plus tardive, vers -4 000, dans les steppes pontiques, une région située au nord-est de la mer Noire, au nord du Caucase, comprenant l’est de l’actuelle Ukraine et le Sud-Ouest de l’actuelle Russie. (Heggarty et al., 2023; Olander, 2019, p. 24‑27)

Comment prouver l’une ou l’autre des théories ? Comme les dates de diffusion sont très différentes dans ces deux théories : -6 700 pour l’Anatolie, -4 000 pour les steppes, on peut chercher à déterminer la date de diffusion pour prouver l’une ou l’autre des théories. Et alors vous vous demandez peut-être comment, mais comment on peut savoir ça ? Ce n’est pas comme si on avait des traces écrites ? Eh bien si justement, on en a. Autour de -1 500, on a des textes en hittite, indic et grec et les langues sont déjà très différenciées, on peut donc estimer une séparation au plus tard vers -2 500. Pour la date au plus tôt, c’est plus complexe, mais voici une des preuves que l’on a : la laine. Dans toutes les branches des langues indo-européennes, on retrouve le mot laine, que l’on retrace au mot proto-indo-européen hulhnah, qui donnera entre autres wool en anglais, urna en sanskrit, hulana en hittite, lana en latin, lenos en grec, vilna en lituanien, etc. Ce mot existait en proto-indo-européen, avant que les langues ne se séparent et donc avant que ce peuple ne se sépare. Cela signifie que les Proto-Indo-Européens connaissaient la laine. Sauf que… les moutons n’ont pas toujours eu de la laine. Si les moutons sont domestiqués depuis -7 000, ce n’était que vers -4 500 au plus tôt qu’ils ont commencé à produire de la laine. (Olander, 2019, p. 19‑24) La diffusion des Proto-Indo-Européens et la séparation des langues qui en a résulté a donc eu lieu entre -4 500 au plus tôt et -2 500 au plus tard, ce qui nous oriente vers une origine dans les steppes, car la diffusion de l’agriculture a eu lieu bien plus tôt que ça. Vous connaissez maintenant l’argument de la laine. Personnellement, je le trouve un peu léger, mais il y a également de nombreuses preuves linguistiques qui pointent vers la steppe pontique comme berceau des Indo-Européens. (Olander, 2019, p. 27‑28)

Indo-Européens : archéologie et génétique

Est-ce que ces arguments suffisent pour conclure ? Non. Mais malgré tout, globalement, chez la grande majorité des linguistes, l’hypothèse steppique a toujours eu plus de soutien que l’hypothèse anatolienne. Et alors si on part là-dessus, est-ce que les archéologues peuvent prendre le relai et identifier une culture qui correspondrait ? Eh bien oui, on a une candidate : la culture Yamnaya, dont le nom dérive du russe et signifie « culture des tombes à fosses ». Cette culture existait dans les steppes pontiques entre -3 300 et -2500 et semble être la candidate idéale pour nos Proto-Indo-Européens : des nomades qui élèvent des moutons, ça sent le jackpot tout ça. (Olander, 2019, p. 24) Cette hypothèse met d’accord la majorité des linguistes et une partie des archéologues. Certains mais pas tous. Car il y a un problème majeur avec l’hypothèse des steppes. Impossible de démontrer archéologiquement une migration d’Ukraine jusqu’en Europe centrale, identifiée comme la suite de la diffusion des langues indo-européennes. Il n’y a pas de déplacement tangible de culture matérielle pour accréditer cette hypothèse. C’est-à-dire qu’on ne voit pas un ensemble d’objets, de traditions, de savoir-faire et de rituels communs qui se déplaceraient dans cette direction de façon certaine. Et pour certains archéologues, cette absence de preuve discrédite l’hypothèse steppique ou du moins empêche de la valider. (Olander, 2019, p. 26) Certains d’entre eux réfutent même carrément l’existence d’un peuple proto-indo-européen à l’origine de toutes les langues indo-européennes et suggèrent que les similitudes entre les langues proviennent d’échanges culturels et non de migrations. (Demoule, 2016) Bref, ces derniers réfutent à peu près tout ce que vous entendez depuis le début de cet épisode.

Pour simplifier, on a donc un débat linguistes versus archéologues. Et si vous suivez assidument le podcast, vous savez sans doute qui va venir à la rescousse. [Roulement de tambour] La génétique ! Après des sièèèècles de débat, deux grosses études indépendantes ont été publiées conjointement dans la prestigieuse revue Nature en 2015. (Allentoft et al., 2015; Haak et al., 2015) Et elles sont sans appel : une migration massive des steppes est source des langues indo-européennes en Europe. Clair, net et sans bavure. Cette année 2015 est un tournant majeur pour tous les historiens de cette période. (Heyd, 2017) Ces deux études ont ensuite été confirmées par de nombreuses autres études d’archéogénétique ces dernières années. (Allentoft et al., 2024; Valtueña et al., 2017)

Et alors, qu’en disent les archéologues ? Nous nous retrouvons ici dans la même évolution du débat que pour la diffusion de l’agriculture. Les historiens du XIXème et du début du XXème siècle expliquaient les changements culturels comme la diffusion de l’agriculture et des langues indo-européennes par des invasions, de la colonisation. C’était ce qu’ils connaissaient, c’était le monde dans lequel ils vivaient : des empires coloniaux qui avaient imposé leur hégémonie culturelle. On assimilait alors culture archéologique à une ethnie. Pour le sujet indo-européen, les linguistes ont toujours eu cette vision : s’il y a eu une langue proto-indo-européenne, c’est qu’il y a eu des locuteurs donc un peuple. Il s’agissait pour eux de déterminer si ces deux événements que sont la diffusion de l’agriculture en Europe et celle des langues indo-européennes étaient arrivés simultanément ou non.

Mais à partir des années 70, les archéologues ont changé de vision pour se détourner de cette équation culture archéologique égal population. Le consensus allait alors plutôt vers une vision plus subtile, avec des arguments qui ont du sens. J’ai déjà pris cette métaphore dans un épisode précédent, mais en assimilant directement une culture matérielle à une population sans autres éléments, les historiens du futur pourraient conclure que la diffusion du Coca-Cola, des McDonald’s et de l’Iphone en Europe était due à une migration massive d’un peuple parti des Etats-Unis. Les archéologues avaient donc plutôt mis de côté cette vision. Et donc pour la diffusion de l’agriculture comme des langues indo-européennes, une bonne partie des archéologues réfutait la migration comme cause principale.

Mais là, paf ! Pour ces deux sujets, des études génétiques péremptoires renvoie les archéologues à des théories qu’ils avaient mises de côté depuis des décennies : changement de culture = migration de population. Alors peut-on dire que sur ce sujet les généticiens ont fait une passe décisive aux linguistes pour gagner le match contre les archéologues ? Oui, c’est une façon de voir les choses. Certains archéologues n’ont pas accepté tout de suite les conclusions des généticiens en critiquant des aspects de la méthode utilisée, notamment le relatif faible nombre d’individus anciens étudiés. (Linden, 2016) Mais les études se sont enchaînées depuis 2015 : le nombre d’individus anciens dont le génome a été étudié a largement augmenté et les premiers résultats sont confirmés. Aujourd’hui, un consensus a été atteint sur le sujet et les archéologues ont accepté qu’une migration des steppes a été un vecteur des langues indo-européennes en Europe. (Furholt, 2018; Heyd, 2017)

L’hypothèse hybride : les Proto-Indo-Européens vivaient au sud du Caucase ?

Mais toutes les questions ne sont pas réglées. La migration des steppes a été UN vecteur des langues indo-européennes en Europe. Mais est-on réellement sûr que les steppes constituent LE berceau de toutes les langues indo-européennes ? La zone d’apparition des Proto-Indo-Européens ? Plusieurs incohérences linguistiques, archéologiques et génétiques subsistent encore avec la théorie des steppes. Au niveau génétique d’abord : il y a un transfert massif de gènes des steppes pontiques vers la quasi-totalité de l’Europe néolithique. Mais pas dans toute l’Europe, car on n’observe pas d’ascendance steppique chez les individus de Grèce, des Balkans ou d’Anatolie. (Heggarty et al., 2023) Et au niveau linguistique, plusieurs arguments de l’hypothèse anatolienne tiennent la route.

Le mystère n’est pas encore complètement résolu… Quoi que. En 2023, un groupe de chercheurs de l’institut Max Planck de Leipzig a publié une étude majeure de linguistique dans la revue Science. En se basant sur une très large base de données de 161 langues indo-européennes anciennes et modernes, ils ont utilisé une méthode appelée inférence bayésienne en phylogénie. Honnêtement, je n’ai pas cherché à comprendre ce que c’est que cette méthode cette fois, mais a priori, c’est lié à des calculs de probabilités. En validant ces conclusions avec les dernières découvertes en archéogénétique, ils proposent de façon très convaincante une hypothèse hybride. L’hypothèse des steppes pontiques et l’hypothèse anatolienne sont toutes les deux vraies. Ou selon les points de vue toutes les deux fausses.

Voici leurs conclusions : les Proto-Indo-Européens vivaient au sud du Caucase, autour de l’actuelle Arménie. Vers -6 100, des groupes ont migré dans plusieurs directions : certains d’entre eux sont partis vers l’Ouest pour créer les langues anatoliennes, puis l’albanais et le grec ; d’autres sont partis vers l’Est à travers l’Iran et ont créé la branche de langues indo-iraniennes ; et enfin, une partie à migré vers le Nord du Caucase, dans les steppes pontiques. Ce dernier groupe, les Yamnayas, a alors constitué un second foyer indo-européen – et non le foyer initial comme le supposait l’hypothèse steppique. De là, ils ont migré un peu vers l’Est et surtout vers l’Ouest. Comme l’avaient déjà démontrées les études génétiques, une grande migration des steppes vers l’Europe a créé un remplacement massif de la population et a amené les langues indo-europénnes : les branches celtes, slaves, baltes et le plus important pour notre podcast, germaniques.

En résumé, d’après cette étude, les Indo-Européens ne se seraient diffusés ni uniquement via les steppes, ni uniquement via l’Anatolie. Ils viendraient du sud du Caucase et se seraient diffusés à la fois via l’Anatolie, les steppes et l’Iran. Le mystère commence peut-être à s’éclaircir et on peut espérer que de futures études continuent à nous faire comprendre cette étape si fascinante de notre passé. (Heggarty et al., 2023)

Conclusion

Mais pour la suite, nous allons laisser le foyer originel des Indo-Européens pour se concentrer sur la branche des steppes, qui représente la population qui est arrivée jusqu’en Europe centrale puis en Scandinavie. Et nous allons faire revenir les archéologues dans la partie. Les travaux génétiques et linguistiques permettent de conclure qu’une migration du Caucase puis des steppes vers l’Europe centrale a permis la diffusion des langues indo-européennes. C’est déjà pas mal. Mais ces études manquent cruellement de nuances. Dans les études génétiques, les groupes sont souvent décrit comme une unité sociale homogène, alors que la réalité peut être plus complexe. Ces populations agissent-elles comme une communauté uniforme et unie dans ses intentions et actions ? Ou ne sont-elles qu’un ensemble d’individus ou de petits groupes avec des ambitions et intérêts similaires mais agissant séparément ? Toutes ces études génétiques permettent de conclure à une migration, mais elles ne donnent pas d’information sur les processus sociaux qui ont amené ce mouvement, ni sur la façon dont il s’est produit. Seul un travail multidisciplinaire pourrait nous aider à comprendre ces subtilités et à raconter l’Histoire avec plus de justesse et sans une narration simplifiée à outrance telle que « les nomades des steppes ont envahi l’Europe des fermiers ». (Furholt, 2018; Heyd, 2017)

Et alors maintenant, racontons-là cette Histoire ! Qui sont ces nomades des steppes qui sont pour une grande partie des auditeurs nos ancêtres ? Comment vivaient-ils ? Qu’est-ce qu’ils mangeaient, buvaient ? À quoi ressemblaient-ils physiquement ? Quelle était leur structure familiale ? Leur idéologie ? Leurs croyances ?

Eh bien, nous découvrirons tout ça dans le prochain épisode, car c’est déjà la fin de celui-ci ! Nous suivrons également leur migration et comment elle pourrait être lié avec la diffusion de la peste. Nous verrons comment les nomades des steppes se sont mélangés avec les fermiers d’Europe centrale pour former une culture unique qui va débarquer en Scandinavie sous le nom de la culture des haches de bataille pour un clash avec les locaux. Ça va saigner dans les prochains épisodes.

Si cet épisode vous a plu, n’hésitez pas à écrire un petit commentaire à l’émission sur votre application de podcast favorite, ça peut aider l’émission à se faire connaître et ça me fait surtout énormément plaisir de lire vos retours. Vos commentaires et messages donnent du sens à mon projet et me donnent l’envie de continuer ! Je lirais maintenant un de vos commentaires à la fin de chaque épisode et je vais commencer par Fab des Lacs qui a commenté sur Spotify : « Merci pour cette belle idée. On sent le travail de préparation sur la forme et surtout le fond. Hâte de découvrir la suite. » Merci Fab et j’espère que tu as apprécié l’épisode d’aujourd’hui !

C’était Maxime Courtoison pour le podcast La Dent Bleue, l’histoire des vikings. Merci pour votre écoute et à bientôt !

Bibliographie complète

Sources principales

- Heggarty, P. et. al. (2023). Language trees with sampled ancestors support a hybrid model for the origin of Indo-European languages. Science.

- Mallory, J. P., & Adams, D. Q. (2006). The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World. Oxford University PressOxford.

- Olander, T. (2019). The Indo-European homeland : Introducing the problem. In B. A. Olsen, T. Olander, & K. Kristiansen, Tracing the Indo-Europeans : New evidence from archaeology and historical linguistics (p. 7‑34). Oxbow Books.

Sources secondaires

- Allentoft, M. E. et. al. (2024). Population genomics of post-glacial western Eurasia. Nature, 625(7994), 301‑311.

- Allentoft, M. E. et. al. (2015). Population genomics of Bronze Age Eurasia. Nature, 522(7555), Article 7555.

- Archives du Bureau des collèges du ministère de l’Éducation nationale (1922-2007). (s. d.). FranceArchives. Consulté 14 novembre 2024

- Demoule, J.-P. (2016). Mais où sont passés les Indo-Européens ? . Le mythe d’origine de l’Occident: Le mythe d’origine de l’Occident. Média Diffusion.

- Existe-t-il différentes races d’humains | MNHN. (2024, novembre 7).

- Furholt, M. (2018). Massive Migrations? The Impact of Recent aDNA Studies on our View of Third Millennium Europe. European Journal of Archaeology, 21(2), 159‑191.

- Haak, W. et. al. (2015). Massive migration from the steppe was a source for Indo-European languages in Europe. Nature, 522(7555), 207‑211.

- Heyd, V. (2017). Kossinna’s smile. Antiquity, 91(356), 348‑359.

- Linden, M. V. (2016). Population history in third-millennium-BC Europe : Assessing the contribution of genetics. World Archaeology.

- Sergent, B. (1995). Les Indo-Européens : Histoire, langues, mythes. Payot.

- Valtueña, A. et. al. (2017). The Stone Age Plague and Its Persistence in Eurasia. Current Biology, 27(23), 3683-3691.e8.

Crédits

Musique de générique : « Heavy Interlude » de Kevin MacLeod. ( http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100515 ). Licence Creative Commons Attribution 4.0.

Autres musiques et effets sonores :

- ABAlphaBeta – Two Hunters Speaking in Proto-Indo-European (courte citation)

- La 7ème compagnie, Robert Lamoureux (1973) (courte citation)

Laisser un commentaire