Ecouter l’épisode

Bonjour. C’est Maxime Courtoison. Bienvenue sur le podcast “La Dent Bleue, l’histoire des vikings”. Épisode 9 : « Yamnaya : la genèse d’un peuple qui a bouleversé l’Histoire ». Ce podcast est un voyage dans le temps pour explorer l’histoire des vikings. Cette émission est chronologique et vous la comprendrez mieux en écoutant les épisodes dans l’ordre, à partir du premier. Nous commençons notre histoire bien avant la période viking, afin de comprendre les mécanismes et événements qui ont fait prendre la mer à des milliers de Scandinaves en soif de richesses et de prestige.

L’émission a mis du temps à sortir, j’en suis bien conscient. À la fin de l’épisode, je vous expliquerai pourquoi, je vous donnerai le plan pour les prochains épisodes et je vous ferai une petite annonce, donc comme d’habitude, restez jusqu’au bout !

Cet épisode est le second d’une série sur les Proto-Indo-Européens, un peuple qui a été à l’origine de nombreux traits culturels de la société scandinave de la période viking. Et plus généralement, à l’origine de nombreux traits culturels encore existants dans nos sociétés modernes. Les Proto-Indo-Européens dont nous allons suivre l’apparition dans cet épisode sont les ancêtres majoritaires des Scandinaves de la période viking. C’est pour ces raisons que nous nous attardons particulièrement sur cette population dans le podcast.

Aujourd’hui, nous allons raconter les événements qui se sont enchaînés pour arriver à la création de ce peuple. Mais avant, un petit rafraichissement sur les théories existantes. C’était l’objet de l’épisode précédent, mais rappelons rapidement que dans la deuxième partie du XXème siècle, deux théories principales se sont affrontées sur l’emplacement du foyer d’origine des Proto-Indo-Européens. Les Proto-Indo-Européens, ce sont les ancêtres communs des peuples ayant diffusé les langues indo-européennes de l’Irlande au nord de l’Inde. Ces deux théories sont la thèse anatolienne qui propose une migration de l’actuelle Turquie apportant les langues indo-européennes en même temps que l’agriculture lors du Néolithique et la thèse de la steppe pontique au niveau des actuelles Ukraine et sud-Russie lors de l’Âge du Bronze. La piste anatolienne a toujours eu moins de défenseurs et elle est aujourd’hui abandonnée au profit de la thèse des steppes. On a également discuté à la fin de l’épisode précédent d’une étude linguistique importante de 2023 (Heggarty et al., 2023) qui proposait une hypothèse hybride avec une origine au sud du Caucase, vers l’Arménie. Cette étude proposait à la fois une diffusion vers l’Ouest pour amener les langues anatoliennes, le grec et l’albanais et une diffusion vers le Nord jusqu’à la steppe pontique qui serait ensuite le foyer des autres langues indo-européennes. Cette étude de linguistique est portée par des chercheurs majeurs mais est encore loin de faire consensus.

Surtout que début février 2025, soit quelques semaines seulement avant la sortie de cet épisode, une équipe composée de pointures en archéologie et en génétique a publié une étude (Lazaridis et al., 2025) qui confirme l’origine des Proto-Indo-Européens dans les steppes, tout en insistant sur le lien important avec le sud du Caucase. Cette étude confirme l’hypothèse steppique, à savoir que les Proto-Indo-Européens sont identifiables à la culture Yamnaya. On attend encore un consensus complet sur le sujet que j’espère dans les prochaines années, mais de notre côté, on va se baser sur cette hypothèse qui semble accumuler le plus de preuves archéologiques, génétiques et linguistiques : une origine des Proto-Indo-Européens dans les steppes du nord de la mer Noire.

Le décor : la steppe pontique

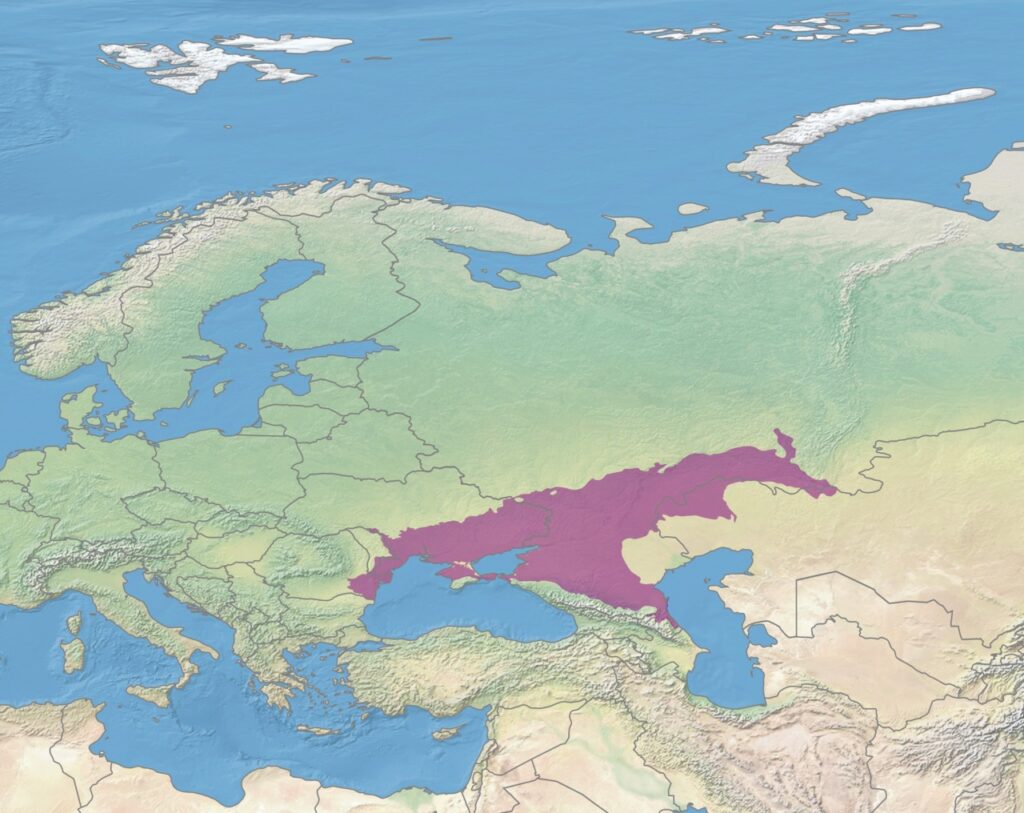

Commençons par décrire le décor de notre histoire : les steppes eurasiennes. Plus précisément la steppe pontique, située au nord de la mer Noire et du Caucase. L’adjectif « pontique » renvoie à l’ancien nom grec de la Mer Noire que l’on peut traduire par « Pont-Euxin ». Ce territoire correspond au sud-est de l’actuelle Ukraine et au sud de la Russie. Si vous en avez la possibilité, ça peut être intéressant de mettre l’épisode en pause pour regarder la mer Noire sur une carte afin de mieux situer l’action. Sauf si vous êtes au volant, dans ce cas, s’il-vous-plaît, non, continuez à regarder la route ! Je mettrai également des cartes sur les réseaux sociaux et sur ladentbleue.fr.

Ici, rien ne pousse de comestible. Les températures sont extrêmes. En été, 45°C. En hiver, -35°C avec des vents glacés et enneigés. On est loin des conditions idéales pour l’épanouissement de la vie humaine. Et pourtant, c’est dans ces contrées hostiles que notre histoire se déroule. Dans ces terribles steppes, un ensemble de cultures humaines ont pu se développer et prospérer car elles ont pu y trouver les deux éléments indispensables à la vie. De l’eau, dans les nombreuses rivières qui traversent les steppes. Et de la nourriture, principalement sous la forme du cheval sauvage. (Anthony, 2007, p. 136)

Echanges culturels entre fermiers et chasseurs-cueilleurs

Au nord et à l’ouest de la steppe pontique, on passe dans des steppes boisées et fertiles puis dans la forêt européenne. Le décor est bien différent et le mode de vie également. Vers -5 800, des premiers fermiers s’installent dans les steppes boisées de l’actuelle Moldavie, à la frontière de la steppe pontique. Ils appartiennent à la culture Körös. Il y aura beaucoup de nom de cultures matérielles dans cet épisode, mais vous n’avez pas besoin de les retenir pour comprendre la suite de l’histoire. (Anthony, 2007, p. 119) Ces pionniers font partie d’un mouvement migratoire progressif qui a vu, génération après génération, des fermiers quitter l’Anatolie pour s’installer en Grèce et en Macédoine, puis dans les forêts des Balkans et des Carpates, avant d’arriver vers l’actuelle Moldavie. (Anthony, 2007, p. 138) Arrivés dans un paysage de steppe boisée, les fermiers y transforment le paysage en le déforestant pour y faire des champs et des pâturages.

De l’autre côté de cette frontière vit une culture de chasseurs-cueilleurs bien installée, la culture Bug-Dniestr, du nom des deux fleuves qui délimitent son territoire. Ceux-ci vivent depuis des millénaires de la chasse, de la cueillette de noix et plantes sauvages et de la pêche. Ces populations sont concentrées autour des fleuves et des rivières, le long desquels on peut trouver des larges forêts qui offrent de l’ombre, du bois de construction et de chauffe, des cerfs, des aurochs et des sangliers. La pêche jouait également un rôle important dans le régime alimentaire de ces femmes et hommes. Mais entre ces oasis que constituent les rivières, c’est la steppe. La vraie. Infertile et inhabitée. Inhabitée par les humains, mais deux espèces de mammifères ont réussi à s’y adapter : l’antilope saïga – une espèce qui existe encore et qui possède un museau ressemblant à une trompe – et le cheval sauvage, plus trapu que le cheval moderne. (Anthony, 2007, p. 119‑120, 135‑136)

Dans cette frontière entre fermiers et chasseurs-cueilleurs qui était autant environnementale que culturelle et très probablement linguistique, une intéressante transmission culturelle va avoir lieu. Les tribus de chasseurs-cueilleurs des steppes vont adopter une partie du mode de vie de leurs voisins fermiers : un peu de cultivation de céréales et un peu d’élevage de bovins. Mais j’ai bien dit un peu de cultivation et d’élevage, car la culture Bug-Dniestr reste avant tout une population de chasseurs-cueilleurs. Culinairement comme culturellement, ils restent bien différents de leurs voisins Körös. Ils continuent de se nourrir principalement de gibier et de poissons et ne changent pas de structure sociale ou de rituels. Une adoption timide d’un peu d’agriculture, pas du package néolithique complet.

Quel intérêt alors de s’embêter avec du travail agricole ? Peut-être que les champs et le bétail servait de garde-manger, une assurance contre les mauvaises années. Ou alors, peut-être que les chasseurs-cueilleurs, dans les relations qu’ils avaient avec leurs voisins Körös ont été impressionnés par les festins organisés par ces derniers. Et que certains chasseurs-cueilleurs ambitieux de la culture Bug-Dniestr se sont procuré des graines, du bétail et ont commencé à faire un peu d’agriculture pour à leur tour impressionner la galerie dans des festins. Une théorie qui expliquerait peut-être pourquoi nos chasseurs-cueilleurs copiaient le style des verres en céramique Körös. Leur design devait être suffisamment prestigieux pour avoir envie d’en faire des contrefaçons. Le sac Louis Vuitton de l’époque en quelque sorte. Quoi qu’il en soit, tout ça reste des suppositions car les archéologues manquent d’informations pour conclure sur une évolution des structures sociales. Souvent les écarts de richesses des tombes apportent ce genre d’informations, mais là aucun cimetière de ces cultures n’a été retrouvé. (Anthony, 2007, p. 153‑154) En tout cas, cette adoption de l’élevage et de la cultivation par les Bug-Dniestr ne convainc pas au-delà de la zone frontalière car le reste des peuples de la steppe pontique ne montre aucun intérêt pour le sujet pendant plusieurs siècles.

La Vieille Europe et ses statuettes féminines : une société matriarcale ?

Faisons un bond en avant de 600 ans. -5 200. [Swooosh]. Finito les cultures Körös et les Bug-Dniestr. Place à un nouveau duo de culture : les fermiers Cucuteni-Trypillia et les chasseurs-cueilleurs des steppes Dniepr-Donets. Bon. Vous connaissez le concept du podcast, vous imaginez bien que je ne vais pas faire du name-dropping sans rentrer un peu dans le détail de cette transition. Commençons par les Cucuteni-Trypillia. Cette population de fermiers vient de l’est des Carpates en actuelle Roumanie. Cette culture a grandi à la fois en densité et en complexité dans l’organisation de leur société. Leur territoire s’est accru et de nouveaux villages sont apparus de plus en plus à l’Est, jusqu’à remplacer la culture fermière Körös qui lui était culturellement proche. Mais l’expansion vers l’Est ne s’arrête pas là. Les fermiers dépassent le Dniestr et prennent la place de culture Bug-Dniestr, repoussant ainsi la frontière culturelle entre fermiers et chasseurs-cueilleurs d’une centaine de kilomètre à l’Est. (Anthony, 2007, p. 173‑174) Ces fermiers vivent dans de grandes maisons dans des villages, parfois très grands et fortifiés, on pourrait dire des villes. Des villes tellement permanentes qu’en construisant couche par couche dessus, les habitants ont créé des collines artificielles, appelées tells. Cette population importe du cuivre des Balkans et n’a pas de cimetière. Leurs corps sont exposés pour qu’ils retournent à la nature. (Anthony, 2007, p. 163)

Mais l’élément le plus caractéristique et fascinant de cette culture et la statuette féminine : les Vénus du néolithique de la Vieille Europe. La Vieille Europe, c’est le nom donné par les archéologues à toutes ces cultures agricoles du néolithique avant l’expansion indo-européenne. Dans certains villages de la Vieille Europe, chaque maison contenait plusieurs de ces figurines d’une dizaine de centimètres avec des jambes jointes et des hanches démesurées. On a retrouvé des milliers de ces figurines chez les Cucuteni-Trypillia. (Anthony, 2007, p. 171) Elles pourraient représenter la vénération d’une Grande Déesse, une déesse-mère située au panthéon d’une religion matriarcale et peut-être plus généralement d’une société matriarcale. C’est la théorie de la célèbre archéologue Marija Gimbutas. Je me dois de faire une parenthèse sur elle d’ailleurs. Cette archéologue lituanienne fut une des figures de proue de l’hypothèse des steppes comme foyer du proto-indo-européen. Ses travaux se sont également concentrés sur les civilisations européennes qui ont précédées l’expansion des Yamnayas. Pour Gimbutas, ces derniers ont remplacé la culture égalitaire et matriarcale du néolithique par une culture patriarcale, élitiste et guerrière venue des steppes. Les travaux de Marija Gimbutas ont énormément apporté à la recherche sur l’hypothèse steppique des migrations indo-européennes et aux connaissances sur les cultures néolithiques des Balkans comme la culture Cucuteni-Trypillia. Si ses travaux sur ces sujets font consensus, c’est moins le cas sur l’existence d’une religion de la Déesse et d’un système égalitaire et matriarcal. Ses conclusions sont plus critiquées et controversées. En particulier par David Anthony, l’auteur de ma source principale sur cet épisode. Qu’en était-il vraiment ? Le sujet est passionnant et mérite d’être creusé, mais aujourd’hui, il semblerait qu’il n’y ait pas encore assez de preuve pour conclure de façon définitive.

La culture Dniepr-Donets : l’élevage conquiert les steppes

À l’est des villages de ces fermiers aux statuettes féminines, au-delà de cette nouvelle frontière culturelle, on retrouve une culture de chasseurs-cueilleurs des steppes, appelée Dniepr-Donets, encore une fois du nom des fleuves qui délimitent son territoire. Leur culture était bien différente. Pas de villes, pas de grande maison mais des huttes couvertes d’écorce. Pas de four, mais des foyers ouverts. Des cimetières. Pas de cultivation. Mais l’arrivée de ces nouveaux voisins fermiers ne les laisse pas indifférents. Comme les Bug-Dniestr avant eux qui avaient emprunté aux Körös un peu d’agriculture, les Dniepr-Donets font leur marché dans ce nouveau mode de vie. Ils délaissent complètement la cultivation, mais ils se passionnent pour l’élevage. Et pas que de bovins et de cochons mais aussi de moutons qui font leur première apparition dans les steppes. (Anthony, 2007, p. 173‑174, 177) Bien que toujours complété par du poisson et des animaux sauvages, principalement des chevaux, l’élevage de bovins, cochons et moutons devient une part très importante de l’alimentation de ce peuple. (Anthony, 2007, p. 176) Aussi on ne peut plus parler de chasseurs-cueilleurs des steppes maintenant, mais plutôt d’éleveurs des steppes.

Pour la seconde fois, on retrouve une population de chasseurs-cueilleurs qui adopte une partie de l’agriculture en contact avec une population de fermiers. Mais si pour les premiers, cela n’avait pas changé radicalement leur mode de vie, c’est une tout autre histoire ici. Une étape révolutionnaire qui va marquer un changement majeur dans l’histoire des steppes. (Anthony, 2007, p. 159) Car les voisins immédiats des fermiers occidentaux ne seront cette fois-ci pas les seuls à adopter l’élevage, c’est toute la steppe pontique qui s’y met. Une culture commune spécifique s’y développe, se différenciant des populations steppiques n’adoptant pas l’élevage comme c’est le cas dans les steppes boisées du nord ou celles de l’est de l’Oural, vers l’actuel Kazakhstan, qui continuent à vivre de la chasse, la pêche et la cueillette. (Anthony, 2007, p. P161, P191)

Et la culture qui se développe dans toute la steppe pontique a des cimetières, ce qui est une mine d’or pour les archéologues. Ces cimetières nous font découvrir de nombreuses facettes de cette culture. Notamment deux éléments qui sont liés. Le premier, c’est que ces individus aimaient les bijoux. Alors que chez les chasseurs-cueilleurs qui les ont précédés, on avait dans les tombes au maximum un collier de dent de poisson, on retrouve maintenant des colliers avec des milliers de perles, des plaques en défenses de sanglier, des masses en pierre polie, des ornements en cuivre, en or, en cristal, en veux-tu en voilà. Un contraste drastique. Et le second élément que l’on observe dans les cimetières, c’est que ces tenues d’enterrements n’étaient pas destinées à tous les morts mais à seulement quelques rares individus. On en conclut donc que cette société était inégalitaire et que certains individus méritaient d’être enterrés avec bien plus de richesses que d’autres. Peut-être des chefs de clans de leur vivant. Mais ce n’est pas tout. Dans un de ces cimetières, on retrouve le squelette d’un jeune enfant portant tous les attributs réservés aux tombes les plus riches. Ce jeune enfant, dont le sexe n’a pu être déterminé car trop jeune, n’était probablement pas un chef de clan. Cet enfant n’a probablement pas gagné tous ces bijoux en étant un self-made-man ou self-made-woman, célébré(e) pour ses exploits à la chasse, pour ses compétences de pillard(e) dans des raids ou pour ses talents commerciaux dans le business d’achat-revente de bétail. Non, le plus probable, c’est que cet enfant ait simplement hérité du statut et de la richesse de sa famille. Une famille qui a probablement voulu rendre hommage au décès de leur enfant de façon ostentatoire, publiquement et en grande pompe. Quoi qu’il en soit, cela signifie que le pouvoir s’est institutionnalisé. (Anthony, 2007, p. P179-182) Ou au moins la richesse, mais ça va souvent ensemble.

Dans une des variantes régionales de cette culture, les morts étaient souvent accompagnés d’animaux sacrifiés. Uniquement des animaux domestiques : des bovins et des moutons, mais aussi d’un autre animal : le cheval. Le fait que l’on retrouve des os de cheval dans un rituel où seuls des animaux domestiques sont inclus amène l’archéologue David Anthony à suggérer que le cheval pourrait déjà avoir été domestiqué à cette époque, ce qui serait une première dans l’histoire de l’humanité. Il amène d’autres preuves, mais cela ne reste qu’une hypothèse. La mienne, c’est qu’un cheval, c’est rempli de viande et que ça devait bien remplir les panses lors des banquets funéraires.

Dans les cimetières de nos premiers éleveurs des steppes, un dernier détail attire l’attention, c’est la présence de nombreuses masses en pierre polie dans les tombes les plus riches, ce qui suggère une dimension guerrière du pouvoir. Tiens tiens, une arme emportée avec soi dans son dernier voyage. Ce n’est pas la dernière fois que nous verrons cela dans La Dent Bleue.

La chute de la vieille Europe dans la vallée du Danube

[Swoooosh]. Bond en avant de 900 ans après les débuts de l’élevage généralisé dans les steppes. Et déplaçons notre action un peu plus au Sud-Ouest. [Joueur de rugby avec un accent du Sud-Ouest : « Non mais là les consignes ça va être simple. Il va falloir rentrer avec des tripes énormes. On ne va pas parler technico-tactique de la tactique on va aller ??? et puis voilà hein.] Alors, non pas ce Sud-Ouest-là. Le Sud-Ouest de la steppe pontique. Dans la vallée du Danube, à l’ouest de la mer Noire, en actuelles Bulgarie et Roumanie. Ici, en -4300, la Vieille Europe est à son apogée. Pour que vous vous rendiez compte de la richesse de ces individus, ou du moins d’une partie d’entre eux, prenons l’exemple du cimetière de Varna en actuelle Bulgarie. Quatre tombes contenaient à elles seules 2000 objets en or ? Oui, 2000. Avec le cours de l’or de 2025, on est sur plusieurs centaines de milliers d’Euros. Et ça, c’est juste ce qu’ils ont enterrés avec ces quatre individus. Au-delà de ces quatre personnes, environ 20 % des tombes étaient accompagnées de dizaines d’objets en or. La tombe la plus richement pourvue était celle d’un homme, peut-être un forgeron. Justement, à cette époque, cette culture avait atteint des sommets en termes d’artisanat. Une telle maîtrise de la métallurgie, de la céramique et du travail du silex que l’on suppose l’existence d’artisans spécialisés.

Cette apogée dure un siècle. Mais qui dit apogée, dit chute. Et la chute est dure. Lors des 300 ans qui suivent, de nombreuses villes sont abandonnées dans la région. Et quand je dis nombreuses, je ne parle pas de quelques dizaines, mais bien de plus de 600 villes qui sont abandonnées. Des villes occupées depuis des siècles par ces populations néolithiques. Il est possible que cela soit dû à des difficultés de rendement agricole du fait d’un refroidissement du climat. Mais, il n’y a pas que ça. Une ville est incendiée avec de nombreux objets restés sur place, témoins d’une fin soudaine et brusque. Dans un village, les maisons sont brûlées avec leurs habitants. La culture change : la production de statuettes féminines s’arrête tout comme l’industrie minière du cuivre dans la région. Cette culture, issue d’une tradition vieille de 2000 ans, s’est éteinte ici. Mais de la fin d’un système naît le début d’un autre. Les habitants se dispersent dans des petits hameaux, un peu comme des néo-ruraux avant l’heure. Ils y développent une économie pastorale, c’est-à-dire basée plus sur l’élevage que la cultivation. Une économie plus mobile et plus adaptée aux changements par les temps qui courent. Une économie un peu plus… steppique. Curieusement, tout comme les céramiques que l’on retrouve désormais qui ont des formes hybrides entre celles des steppes et celles du Danube. Que s’est-il passé ? Quelle est la cause de ce grand effondrement ? Il est probable que ces villes de l’ouest de la mer Noire aient été les victimes de guerres ou de pillage. Et d’après les indices qu’ils ont laissé sur le lieu du crime, il semblerait que nos amis des steppes soient dans le coup. (Anthony, 2007, p. 225‑229) Ça a un petit air de vikings tout ça, non ? Bien sûr, c’est complètement anachronique, mais bon, les chiens ne font pas des chats, même à 5000 ans d’écart.

Les élites des steppes dominent la vallée du Danube

Ces raids ne sont pas sans lendemain. Les tribus des steppes s’installent dans la région. Bien que beaucoup moins nombreux que les locaux, ils dominent maintenant économiquement une région qu’ils ont dévastée. Pour les populations locales, le monde organisé dans des villes et des champs qu’ont connu leurs ancêtres depuis des générations n’existe plus. Ils peuvent toujours repartir à zéro en faisant pousser des champs. Mais peut-être qu’il est plus simple de rebondir dans une économie pastorale que dans une économie de cultivation. Pour survivre à cette époque, il est probable que la mobilité et la résilience étaient des éléments clés. Bref, il leur faut des bêtes. Mais qui a des bêtes ? Ces arrivistes de bandits des steppes qui possèdent à la fois de grands troupeaux et les compétences pour les gérer. Les anciens fermiers sans terres de la vallée du Danube se sont alors tournés vers les chefs de ces tribus steppiques nouvellement installées pour demander des animaux en échange de serments de fidélité. Ces chefs des steppes se retrouvent ainsi installés à la tête de la région de la vallée du Danube, avec une combinaison de violence et de domination économique. C’est le scénario théorisé par l’archéologue David Anthony pour la vallée du Danube à partir de -4200. (Anthony, 2007, p. 249‑260) [NB : il s’agit de la culture Suvorovo)

Les peuples de la steppe pontique n’avaient jamais quitté celle-ci auparavant. Qu’est-ce qui a pu changer chez eux pour qu’ils viennent tout à coup s’installer dans des régions aussi lointaines ? Mais avant de répondre à cette question, est-ce que ce chaos créé par nos éleveurs des steppes dans le Sud signifie la fin généralisée de la Vieille Europe ?

Eh bien, non, celle-ci est toujours vigoureuse. Curieusement, les fermiers Cucuteni-Trypollia situés pourtant beaucoup plus proche des steppes sortent de cette période en pleine forme : grandes villes, céramiques de qualité, figurines féminines et tout le toutim. Grâce à leurs relations aussi bien à l’Ouest avec des producteurs de cuivre d’actuelle Hongrie qu’à l’Est avec les éleveurs des steppes, ils représentent une passerelle entre les cultures. Une étude génétique de 2023 a montré que des habitants des steppes s’étaient intégré parmi les fermiers Cucuteni-Trypollia et représentent une petite partie du patrimoine génétique de ces populations. (Penske et al., 2023) Est-ce grâce à leur relation avec les tribus des steppes qu’ils ont été épargnés par le chaos qu’a subi leurs voisins plus au sud ? Ou est-ce que la richesse des Sudistes était si connue qu’ils ont fait des envieux jusque dans la steppe pontique ? Encore un mystère de l’Histoire dont on n’a pour l’instant pas la réponse. (Anthony, 2007, p. 225‑229)

Brassages de populations dans les steppes : les Proto-Indo-Anatoliens

Mais revenons sur la question posée tout à l’heure. Qu’est-ce qui a pu changer chez les peuples de la steppe pontique pour qu’ils viennent tout à coup s’installer dans des régions aussi lointaines ? De nombreuses choses en fait, ont changées dans les steppes. Et grâce à l’étude génétique de 2025 (Lazaridis et al., 2025), on peut retracer précisément les brassages de populations qui ont amené à des changements culturels. Par où commencer ?

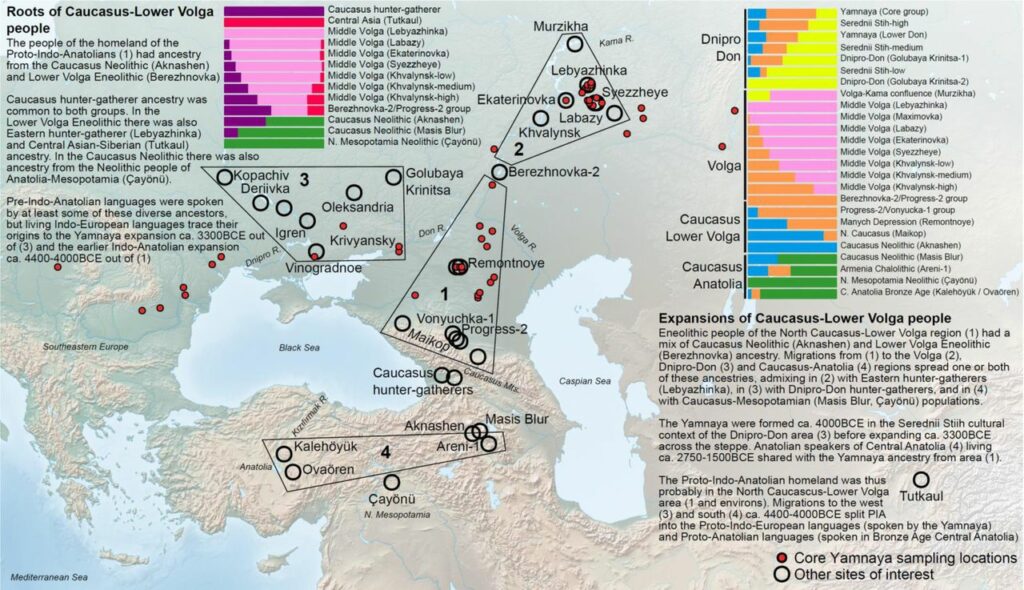

Le cœur de l’action de notre épisode se situe au nord de la mer Noire, la partie ouest de la steppe pontique. Mais pour comprendre ces changements, déplaçons-nous plus à l’Est. Dans la partie centrale de la steppe pontique, située au nord du Caucase, entre la mer Noire et la mer Caspienne. Ici vivaient des chasseurs-cueilleurs devenus éleveurs tirant une partie de leurs origines lointaines du sud du Caucase, autour des actuelles Géorgie et Arménie. Cette population d’éleveurs s’étend sur un large territoire situé entre les montagnes du Caucase et le nord des steppes. Ce sont les Proto-Indo-Anatoliens, le peuple d’origine de toutes les langues indo-européennes et anatoliennes. Petite parenthèse sur le sujet des groupes de langues. Bien qu’elles aient une origine commune, on considère aujourd’hui que les langues anatoliennes et les langues indo-européennes sont tout de même très différentes et qu’elles se sont séparées beaucoup plus tôt que les autres groupes de langues. La nouvelle terminologie en vigueur parle donc du proto-indo-anatolien, une langue qui s’est séparé en proto-anatolien qui donna les langues anatoliennes et en proto-indo-européen qui donna les langues indo-européennes.

Aux bornes de ce territoire des Proto-Indo-Anatoliens, les populations des steppes se mélangent avec leurs voisins chasseurs-cueilleurs orientaux au Nord et avec des fermiers caucasiens au Sud. Des peuples hybrides se créent alors au frontière. Mais ces brassages génétiques ne s’arrêtent pas aux frontières. Du fait de la mobilité des éleveurs, c’est dans toutes la steppe pontique que ces origines variées se diffusent. (Haak et al., 2015; Lazaridis et al., 2025)

Migration et schisme linguistique : les Proto-Anatoliens prennent la route du Sud

Puis vers -4400 (Anthony, 2007, p. 244; Lazaridis et al., 2025), deux migrations importantes ont lieu depuis le centre de la steppe, générant une première séparation linguistique. Un groupe part vers le sud en traversant le Caucase, se mélange avec des populations locales, puis migre vers l’Ouest dans le centre de l’Anatolie. Cette population est à l’origine des langues anatoliennes comme le hittite, que les fans d’Age Of Empires connaissent bien [bruit de AOE] et le louvite qui était peut-être la langue de la fameuse ville de Troie.

La deuxième migration part également du centre des steppes pour aller cette fois vers le la frontière ouest de la steppe pontique. Un territoire dont nous avons déjà parlé, situé au nord de la mer Noire et occupé jusque-là par la culture Dniepr-Donets. Les nouveaux arrivants se mélangent avec les locaux, ce qui donne naissance à la culture Sredni Stog (Allentoft et al., 2024; Anthony, 2007; Lazaridis et al., 2025, p. 244). Une population très importante pour notre histoire pour deux raisons. La première, c’est que les Sredni Stog sont les ancêtres directs des Yamnayas, le peuple identifié comme LES Proto-Indo-Européens. La deuxième, c’est que nous allons pouvoir reprendre la chronologie de l’épisode car ce sont eux, les Sredni Stog, qui ont mis le bazar dans la vallée du Danube.

La culture Sredni Stog, les ancêtres directs des Yamnayas

La culture Sredni Stog nouvellement installée dans la région du Dniepr présente une forme de continuité avec la précédente. Les nouveaux venus s’installent parfois dans les mêmes lieux, utilisent le même type d’outils en pierre. Mais ils amènent de l’Est plusieurs innovations. Leurs rituels funéraires sont différents. Les morts ne sont plus enterrés de façon collective mais individuelle. Plusieurs marqueurs culturels nous montrent un changement de valeurs qui tendent plus vers l’individualisme, la tombe individuelle en est un. Au-dessus de ces tombes, on retrouve parfois un petit mont funéraire, prémice de ce qui deviendra un marqueur culturel chez les Yamnayas. Enfin dans la culture Sredni Stog, on retrouve à la fois deux fois plus d’os de chevaux et également des cimetières beaucoup plus petits, ce qui nous laisse penser que ces individus étaient à la fois de grands mangeurs de chevaux, leur principale source de viande, et également qu’ils vivaient dans des communautés probablement plus petites et plus mobiles. (Anthony, 2007, p. 245‑247)

Les Sredni Stog sont maintenant la population des steppes qui vit à la frontière de l’Europe néolithique et les relations qu’ils entretiennent avec leurs nouveaux voisins sont… mitigées. Ce sont des élites de cette culture des steppes qui ont précipité la chute des cultures de fermiers de la vallée du Danube vers -4200 avant de s’imposer comme chefs régionaux. Mais avec leurs voisins directs, les fermiers de la culture Cucuteni-Trypillia, les relations sont un petit peu plus calmes.

Ces derniers se portent très bien à cette période. Ils ont évité le crash subi par leurs voisins, peut-être grâce aux grosses fortifications qu’ils ont construites exactement à la même époque, et ils s’étendent même vers l’Est. Leurs villages deviennent des villes immenses dont l’une fait plus d’un kilomètre de long, ce qui en fait brièvement la plus grande du monde à cette époque. (Anthony, 2007, p. 264)

Dans l’actuelle Ukraine, les échanges entre les éleveurs Sredni Stog et les fermiers Cucuteni-Trypillia sont de plusieurs natures. Commerciaux, car on retrouve dans les villes des fermiers des éléments typiques des steppes comme de la céramique caractéristique et des masses, symbole de pouvoir dans les steppes. (Anthony, 2007, p. 231) Matrimoniaux également, car des brassages génétiques ont lieu dans la région. (Lazaridis et al., 2025) Et violents probablement, comme semble le suggérer les fortifications.

La naissance de la culture Yamnaya

Après s’être fait une place dans la région, les groupes de la culture Sredni Stog prospèrent et grandissent rapidement. Puis vers -3300, un de ces groupes se développe beaucoup mieux et va supplanter tous les autres. La région du Dniepr deviendra vite trop petite pour eux, ils vont prendre le contrôle de toute la steppe pontique, puis migrer à la fois vers l’Orient et l’Occident. Les fortifications des fermiers seront-elles suffisantes cette fois-ci ? La culture Yamnaya est née… Et ses représentants ne sont pas là pour enfiler des perles.

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2024.04.17.589597v1.full

Lazaridis et al. 2025, publié dans Nature doi: 10.1038/s41586-024-08531-5

Dans cet épisode, nous avons découvert comment la culture Yamnaya est apparue. Dans les suivants, nous découvrirons comment cette culture s’est mise à dominer les steppes, puis s’est diffusée dans une immense partie de l’Eurasie. Alors vous êtes prêts à me suivre dans cette folle aventure qui nous emmènera de la steppe pontique jusqu’aux portes de la Scandinavie ? Rendez-vous au prochain épisode !

Et la suite ?

Merci d’avoir écouté cet épisode de La Dent Bleue !

Mais avant de terminer cet épisode, comme promis, quelques infos sur le podcast. Ce qui suit s’adresse au suiveur régulier du podcast qui voudrait avoir un peu d’infos sur le projet et savoir pourquoi il s’est passé tant de temps depuis l’épisode précédent. Si vous m’écoutez dans quelques mois ou années et que vous avez hâte de connaître la suite de l’histoire, n’hésitez pas à passer directement à l’épisode suivant !

Oui, il s’est passé un peu plus de deux mois entre la sortie de cet épisode et celle du précédent. C’est long. C’est beaucoup plus long que ce que je souhaiterais et ce n’est pas faute d’y avoir consacré du temps. C’est le concept du podcast, le souhait d’aller progressivement des premiers peuplements humains de Scandinavie jusqu’à la fin de l’âge viking, en rentrant dans les détails nécessaires pour comprendre le pourquoi et le comment afin de s’immerger dans le passé. Ne pas donner des conclusions toutes cuites, mais plutôt vous emmener avec moi dans la réflexion et dans les théories concurrentes… Tout ça demande de passer beaucoup de temps dans les recherches pour lire, comprendre, digérer, synthétiser toutes ces informations avant d’écrire un épisode.

Pour cette série d’épisode, ma référence principale a été l’ouvrage de 2007 The Horse, The Wheel and Language, soit « Le cheval, la roue et le language », de l’archéologue David Anthony qui réconcilie archéologie et linguistique. (Anthony, 2007) Un livre très complet et passionnant que j’ai décortiqué en entier. Le livre ayant 18 ans au moment où j’ai effectué mes recherches, il ne prend pas en compte les données génétiques, j’ai donc comme d’habitude complété mes recherches avec de nombreuses autres sources. Mais notons tout de même que si certaines des conclusions de David Anthony ont été remises en question, la plupart sont toujours d’actualité. Il fait d’ailleurs partie des co-auteurs de la fameuse étude de 2025 qui vient d’être publiée.

Car le pire dans tout ça, c’est la génétique. Oui, la paléogénétique que j’aime tant faire intervenir dans les épisodes. Pourquoi ? Eh bien c’est que le plus simple pour moi serait d’utiliser des ouvrages de synthèse, des gros livres écrits par des historiens qui reprennent l’état de toutes les connaissances actuelles sur la période historique. Mais le problème, c’est que les connaissances, notamment sur les mouvements de population préhistoriques, ont énormément évoluées ces dernières années. Par exemple, c’est une publication très importante du 5 février 2025 – que j’avais déjà lue en prépublication – qui m’a permis d’affiner l’écriture de cet épisode que je sors fin février. Je ne peux pas tout lire, mais j’essaie d’être le plus à la page possible au moment de la sortie d’un épisode. Mais si vous m’écoutez dans quelques années, comme je l’expliquais dans l’épisode d’introduction, certaines conclusions auront probablement été affinée.

Le sujet indo-européen était un sujet que je voulais particulièrement bien travailler car ce peuple a influencé en profondeur la culture de la période viking. Et c’est un sujet qui peut être polémique car comme on l’a vu dans l’épisode précédent, il a été très instrumentalisé dans le passé. Mais c’est bon, j’ai effectué beaucoup de recherches et j’ai beaucoup de matière. Je ne comptais initialement faire qu’un seul épisode sur les Indo-Européens, mais il devrait y en avoir finalement quatre ! Voilà le plan.

L’épisode précédent vous a fait découvrir ou redécouvrir le concept des langues indo-européennes et la quête d’un peuple originel. L’épisode d’aujourd’hui vous a présenté l’ethnogenèse des Yamnayas, c’est-à-dire le processus de création de cette population à partir de brassages de populations, d’acculturation et d’innovations culturelles. Dans l’épisode suivant, à partir de l’archéologie et du vocabulaire proto-indo-européen reconstruit, nous nous plongerons dans le mode de vie des Yamnayas. Enfin, dans le dernier épisode de cette série sur les Indo-Européens, nous suivrons la migration des Yamnayas vers le Nord-Ouest jusqu’à arriver aux portes de la Scandinavie pour donner naissance à plusieurs cultures dont une qui porte un nom que j’adore, la culture des haches de batailles. Nous pourrons alors reprendre la suite de notre histoire en Scandinavie pour suivre comment se passera la cohabitation entre les éleveurs haches de batailles, les fermiers vases à entonnoir et les chasseurs-cueilleurs céramique perforée. [Orelsan « Et je sais déjà comment ça va finir : mal. »]

Une FAQ à venir dans La Dent Bleue !

Mais entre les deux prochains épisodes sur les Indo-Européens, je vous propose un épisode spécial !

C’est l’annonce dont je vous avais parlé en début d’épisode. Pour fêter le premier anniversaire du podcast, je vous propose un épisode FAQ ! Une foire aux questions pour répondre à toutes les questions que vous souhaiteriez poser en rapport avec La Dent Bleue. Ça peut-être des questions sur les sujets abordés lors des 10 premiers épisodes, des questions historiques sur la période viking, sur la mythologie nordique. Vous pouvez aussi me poser des questions sur le projet de La Dent Bleue, sur la façon dont j’effectue mes recherches, j’écris ou j’enregistre. Des questions personnelles si vous voulez. Je répondrais à vos questions avec plaisir ! Pour m’envoyer vos questions, vous pouvez me les communiquer en message privé sur les réseaux sociaux ou les écrire en commentaire sur Instagram, Facebook, Youtube, Spotify. Sur la communauté WhatsApp du podcast. Ou par mail à maxime@ladentbleue.fr Tous les liens sont sur le site du podcast ladentbleue.fr et aussi en description de cet épisode. Merci d’avance pour vos questions, sinon pas de FAQ !

Si cet épisode vous a plu, n’hésitez pas à mettre des étoiles sur votre application de podcast. Merci à tous pour vos commentaires et comme d’habitude maintenant, en voici un, celui de Sethy83jc qui a commenté sur Youtube: « Je suis totalement accro à ce podcast ! Les épisodes sont bien construits, les informations sont précises… Avec la touche d’humour et la voix posée de Maxime l’épisode s’écoute facilement et on attend le suivant avec impatience ! » Merci Sethy et j’espère que cet épisode t’aura plu !

C’était Maxime Courtoison pour le podcast La Dent Bleue, l’histoire des vikings. Merci pour votre écoute et à bientôt !

[Joueur de rugby avec l’accent du Sud-Ouest : « Il y a des matchs où c’est… Aaaaah… On est 14, ils sont 15… On va y aller avec une grosse paire, comme on dit.]

Bibliographie complète

Sources principales

- Anthony, D. W. (2007). The Horse, the wheel and language : How bronze-age riders from the eurasian steppes shaped the modern world. Princeton University Press.

- Lazaridis, I. (2025). The genetic origin of the Indo-Europeans. Nature, 1‑11.

Sources secondaires

- Allentoft, M. E. et. al. (2024). Population genomics of post-glacial western Eurasia. Nature, 625(7994), 301‑311.

- Haak, W. et. al. (2015). Massive migration from the steppe was a source for Indo-European languages in Europe. Nature, 522(7555), 207‑211.

- Heggarty, P. et. al. (2023). Language trees with sampled ancestors support a hybrid model for the origin of Indo-European languages. Science.

- Penske, S. et. al. (2023). Early contact between late farming and pastoralist societies in southeastern Europe. Nature, 620(7973), 358‑365.

Crédits

Musique de générique : « Heavy Interlude » de Kevin MacLeod. ( http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100515 ). Licence Creative Commons Attribution 4.0.

Autres musiques et effets sonores :

- Suspend sound : felix_quinol

- Le rugby parlé vrai… (courte citation)

- Double vie, Orelsan, Le Chant des sirènes (2011) (courte citation)

Image de couverture : YegorGeologist, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Laisser un commentaire